記憶是篩,能篩去日子留在人心頭的塵灰抑或渣石,卻冷是篩不掉銘心刻骨的傷痛抑或美好。人有了記憶才會有回憶。回憶有時倒滿有意思的。

小時長在山里。山人說,“留得青山在,不怕沒柴燒”。 而我生長的那個小村莊,開門即見山,卻沒柴燒。十來歲的“大男人”,拾柴是日課。說是拾柴,其實是割草。擄住了,背回一架山來,媽的臉上光彩,兒子多有能耐。稍有偷懶或是不交運,一晌午吊幾把毛蒿在背上,媽便說是嚇雀子(麻雀)哩,我亦無光。于是,心里便恨恨地咒大山,大山為啥不長柴禾。那一年“飛播”,我和一干小伙子上山為飛機點煙火導航。第一次看飛機,飛機煽過來的風把松籽兒撒了個滿坡,一村子人都笑開了花。屈指二十多年,不知道如今村里的“大男人”們還嚇雀子不?

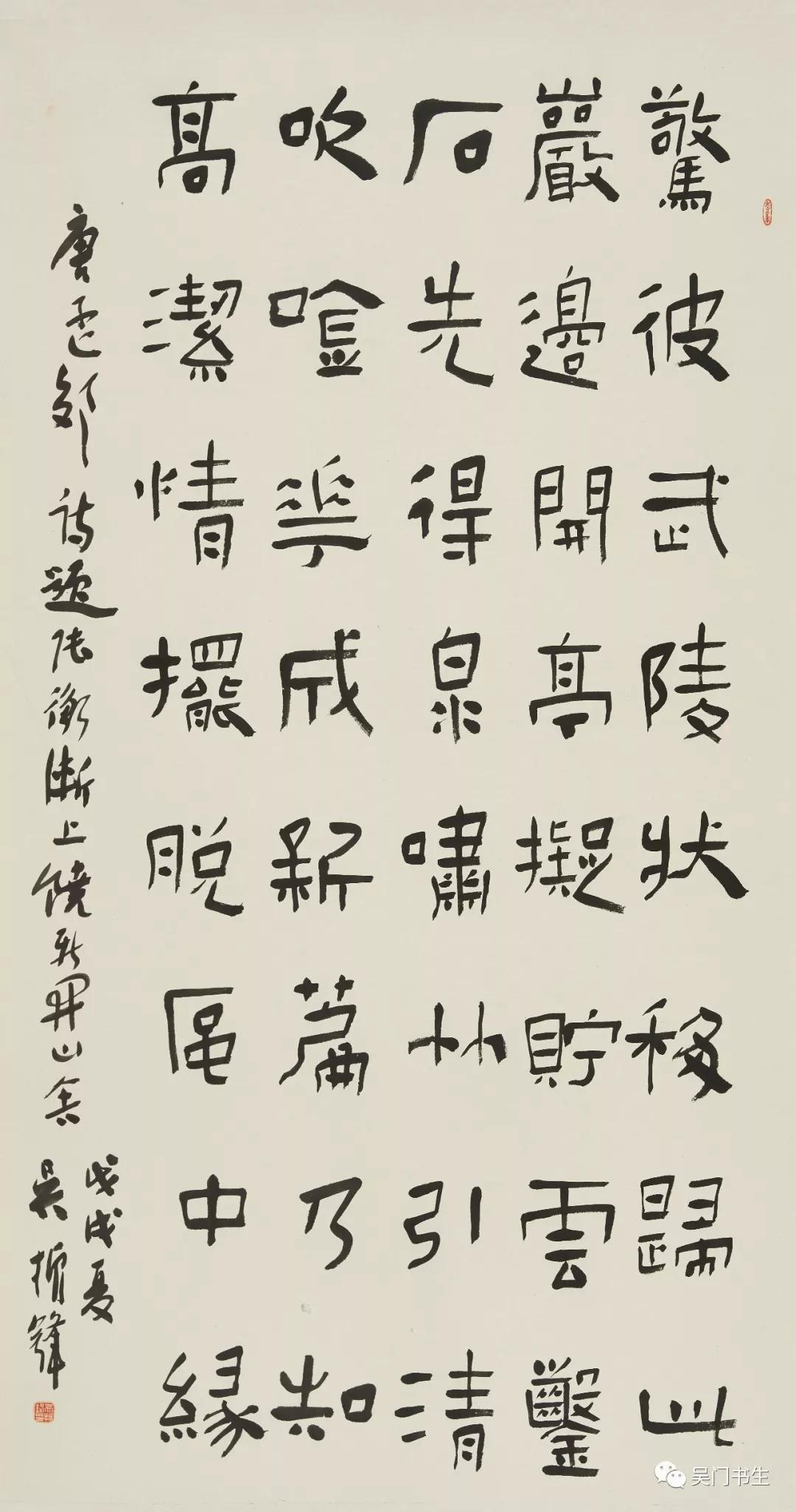

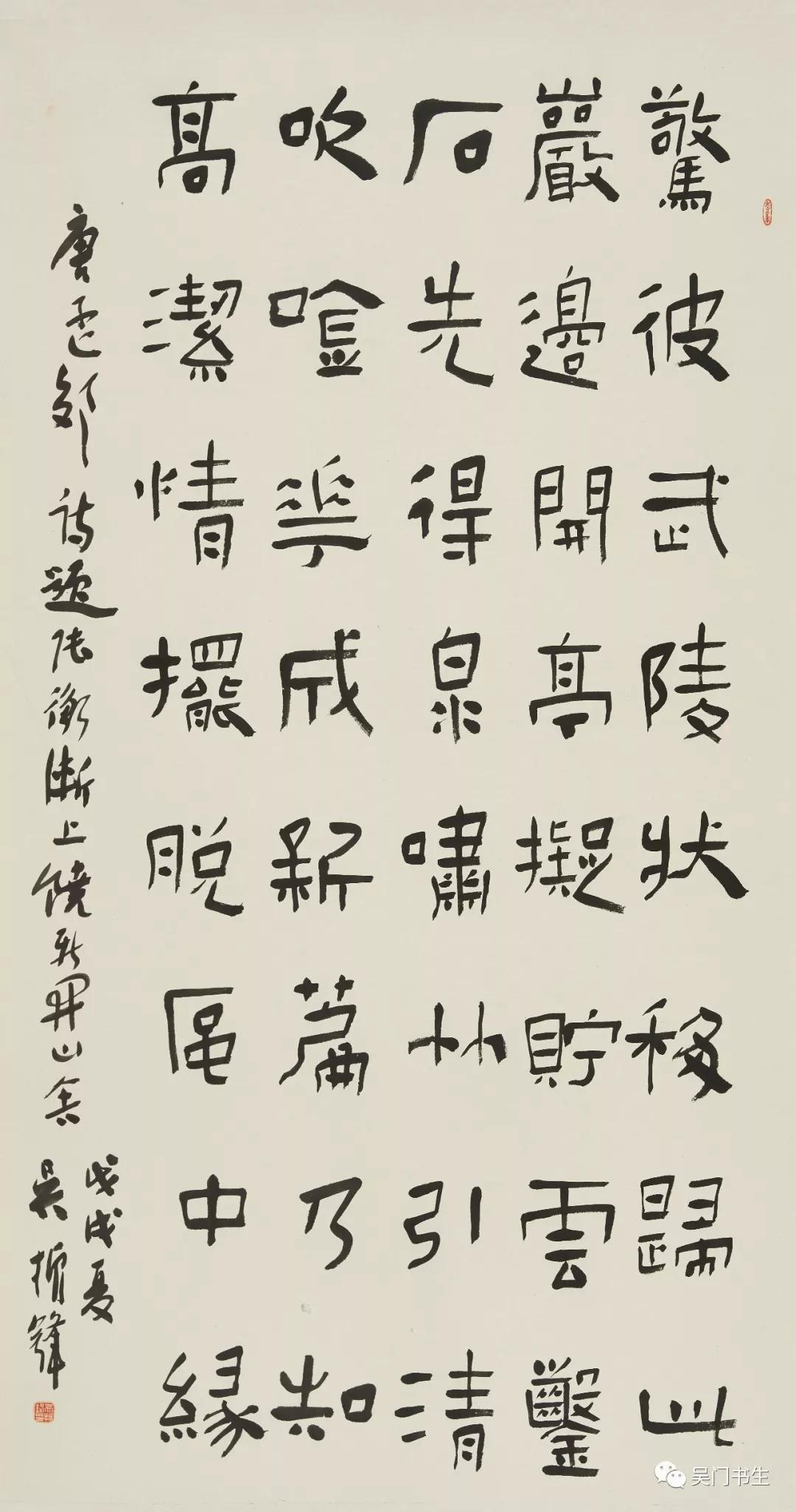

我命與山有緣。小時吃山里長的糧食,長大了卻吃山里的石頭──因為我工作在礦山,礦山還挺有名的。剛來那陣兒,文峪河一彎細水,清幽幽的,有幾條小魚兒搖頭搖尾,你卿我愛,很逗人呢。最勾人的是冬天。冬天的雪能下一尺厚,踩一腳,噗哧一聲,是一種柔柔的旋律。一到十月,漫山紅葉落盡,雪籽兒便鋪白一地,像一張大大的宣紙,想要是給我如椽巨筆,定會有警世杰作的。舊時將雪夜擁爐與古人交引為讀書人之樂事。其實山里人更多的是讀大自然這本書。一個人窩進書齋,關了燈,看窗外的那一輪冷月,聽雪地松風引來的濤聲,那天地間就只有一個我了。這時,清興忽來,把翰弄墨,那字兒也帶有幾份靈味兒,幾多仙氣。那一回,書一聯曰:“宿雪不除愛厥虛白,新月來覿麗以流黃”,還入了國展哩。這對聯的大意是說,昨夜的雪啊我不去掃它,是因為我愛它的潔白晶瑩,一塵不染,一輪新月在潔白之上再平添一抹淡黃,薄而亮,該是如何地動人呢。

那一年,上了一回天山。天池的水有自己的色相,青藍的。從天山深處瀉下來,擁在一塊巨石上炸開了花,再漫開去。我立時想起漢中褒斜道旁當年魏王所題的那兩個擘窠大字“袞雪”來。魏王的字屬漢隸,很有氣勢的,而“袞雪”之意我不曾解。人傳曹操借用了河水而省了三點水兒。其實,文字知識告訴我“袞”是可以通“滾”的。那么,雪如何地“滾”呢,現在我才恍然如悟,魏王不愧為一代詩杰,一滿詩心,只著二字盡得風流,比起當今文抄公一類書家,那今人也只有汗顏氣短的份了。

我不知道,天山的水還“袞雪”嗎?反正,文峪河已成褐黑顏色,觸目即是各色塑料袋在絲蔓著,有時還漂著昂臭,恩愛的小魚兒已恍如昨夜夢中之物了。我亦不知道,我當年種下的那一坡松樹長高了嗎?反正,我這里已聽不見昔日的松濤聲了,因為山已光禿,雪也越下越薄。我開始意識到,歲月無情地更改了人正在進行的記憶。這才僅僅二十年!我感覺我正在丟失,象那只掰包谷的猴子不斷地扔下金燦燦的獲物.我所曾經的記憶不時的對我說,人其實是最大的“禍害”。人老是以為自己是大自然的主宰,卻忘了自己本是大自然的一員。人總是被一只叫做時髦的狗攆著在不停地追逐,追逐金錢、野心、本能、欲望……追逐帶來的新鮮與刺激,使人的物欲不斷地膨脹,因此才有所謂與天奮斗的其樂無窮和與人奮斗的其樂無窮。人欲成為自然的對立,所以,人無限度地向自然攫取,以致于人在物性一維愈行愈遠。作為文化人,我在想,人在旅途,所丟失的難道就沒有比金子更貴重的?比如,那“袞雪”的水,那小溪的魚兒,還有那撩拔詩懷的松濤聲……

位客人

位客人