“絲綢之路三千里,華夏文明八千年。”甘肅河西走廊是古絲綢之路的黃金路段,在這條神奇古道上,以始祖文化、敦煌文化、黃河文化等為特色的歷史文化資源,像一顆顆明珠鑲嵌其上、璀璨奪目。

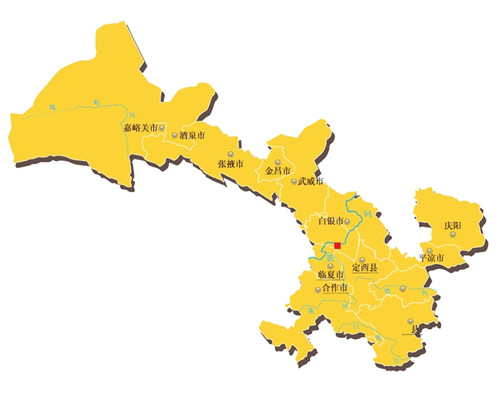

絲綢之路,從長安起步,經(jīng)甘肅、新疆、再到中亞、西亞,并聯(lián)結(jié)地中海各國的陸上通道,是一條集合文化、經(jīng)濟、政治相融合的人類文明發(fā)展通道。甘肅作為這條通道上的重要樞紐,并以此成為了中華文明與印度、歐洲、阿拉伯文明交匯的門戶,孕育了豐富厚重、特色濃郁的地域文化。

這些豐富的文化資源也成為了引領(lǐng)甘肅省經(jīng)濟發(fā)展的“驅(qū)動輪”。以絲綢之路文化為中心提出的圍繞“一帶”,建設(shè)“三區(qū)”,打造“十三板塊”的戰(zhàn)略構(gòu)想,清晰勾勒出甘肅的戰(zhàn)略定位和建設(shè)文化大省的發(fā)展路徑。

從河西走廊的長城遺址,到敦煌的石窟群落,從荒涼戈壁上的玉門關(guān)到聳立草原上的清真寺,分布在河西走廊上的絲綢之路遺存成為了世界熟知的中國文化符號。我們一路追溯歷史,一路學習、借鑒文化資源的挖掘與旅游發(fā)展經(jīng)驗。

自從2013年,中國領(lǐng)導人提出共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路兩大倡議,引起國際社會熱議和支持。甘肅和海南,就在這樣的時代洪流中相逢了。

2100多年前,中國漢代的張騫出使西域,自此之后華夏大地與西域諸邦之間“馳命走驛,不絕于時月;商胡販客,日款于塞下”。透過張騫的“鑿空”之舉,歷史學家看到了整個中華文明“自信精神、魄力與氣象”。同樣,在海上絲綢之路,鄭和七下西洋,帶去了瓷器、茶葉、絲綢、工匠,彰顯了中華文明的和平、開放和包容。

甘肅和海南在歷史上分別是古絲綢之路和海上絲綢之路的重要“驛站”,當前自然要在實現(xiàn)“一帶一路”的偉大構(gòu)想中發(fā)揮重要作用,為了了解古絲綢之路的歷史文化,借鑒甘肅打造絲綢之路經(jīng)濟帶黃金段,尤其是發(fā)展絲綢之路文化旅游產(chǎn)業(yè)方面的經(jīng)驗,海南日報異地采訪組特赴甘肅采訪,從蘭州到武威到張掖到敦煌,我們深切感受到“千年古絲路正在煥發(fā)新活力”。

讓厚重歷史煥發(fā)青春

出蘭州,過黃河,向西行,祁連山蜿蜒起伏,插入天邊一望無際,長城殘桓斷壁,猶如沒有盡頭的時光隧道。一道天然屏障,一道人筑防線,中間裹著古老的絲綢之路。

我們一路向西,從青蔥山嶺到綿延雪山,從高原幽湖到荒涼戈壁,一路迥異的自然資源,讓人不禁遐想,這些路徑上,曾留下無數(shù)裹著長袍的中東商人的腳印,散發(fā)著濃厚的歷史氣味。

漢朝以來,因為絲綢之路上各國頻繁往來,河西走廊的經(jīng)濟十分發(fā)達,厚重駝背上,駝來的不僅有絲綢和茶葉,還有各國民族文化財富。 時至今日,我們依舊能從蘭州、張掖、嘉峪關(guān)等很多城市角落里發(fā)現(xiàn)絲綢之路留下的厚重人文歷史。

在嘉峪關(guān),城墻宏偉,城門威嚴,嘉峪關(guān)口保留著明清長安城樓的建筑風格;在張掖,城市中心街道至今保留了木板拆卸門面的店鋪,早上把一排木板卸下來,臨街全是貨架和商品,晚上再把木板裝上去,商鋪關(guān)門休息。在一望無垠的荒涼戈壁,埋沒在沙漠里的佛塔殘壁,在舉世聞名的敦煌石窟,商賈往來的集市畫像,都成為了后人考證絲綢之路繁榮的重要依據(jù)。

路沒有變,山川河流沒有變,歷史遺跡雖顯露出歲月的滄桑,但年輕時的容貌仍依稀可辨,也沒有變。變了的是路上的交通工具和往來游人的心思。他們跋山涉水而來,不是為了絲綢,而是為了古老的歷史文化、風土人情和飄蕩在空氣中的漢唐遺風,明清氣味。絲綢之路,將再次煥發(fā)青春,返老還童,帶給河西走廊新的繁榮。

讓文化與旅游結(jié)良緣

漫無邊際的沙海里傳來悠悠駝鈴,衣帶飄飄的飛天從天而降,這部被稱為“不老傳奇”的舞臺劇《絲路花雨》自誕生35年來,在世界各國輪回巡演,被視為絲綢之路文化符號之一。

絲綢之路是國家旅游局對外重點推介的9條熱點旅游線路之一,也是中國最具吸引力的主題旅游線路之一。而甘肅境內(nèi)的1600公里被業(yè)內(nèi)譽為“絲綢之路黃金路段”,成為旅游線路精品中的精品。而這一品牌的確立正是得益于多年對絲路文化的深度挖掘和包裝。

“文化是旅游的靈魂,旅游是文化的重要載體。將文化和旅游等經(jīng)濟要素深度融合,使文化資源強勢轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。是甘肅發(fā)展旅游文化產(chǎn)業(yè)的主要思路之一。”

據(jù)甘肅省旅游局宣傳推廣處工作人員張林濤介紹,甘肅以敦煌莫高窟壁畫為素材打造的演藝精品除《絲路花雨》外,還有《大夢敦煌》、《敦煌神女》等。它們大大提高了甘肅旅游的知名度和附加值。 今年9月起,許多游客在參觀著名的敦煌莫高窟前,會慕名前往莫高窟數(shù)字展示中心,領(lǐng)略“夢幻佛國”。銀幕上,精美的佛像觸手可及,絢麗的壁畫近在咫尺,壁畫上所有細節(jié)纖毫畢現(xiàn)……這個由敦煌研究院歷時4年投資3億多元打造的“數(shù)字敦煌”,直接引領(lǐng)游客走進古老的敦煌文化。

近年來,甘肅還通過打造有文化內(nèi)涵的旅游節(jié)會和活動,凝聚人氣,提高旅游附加值。如“敦煌行·絲綢之路國際旅游節(jié)”便是最具代表性的活動。該旅游節(jié)會主要以絲綢之路文化為背景,集中展示甘肅8000年黃河文化底蘊、3000里絲綢古道風采。每次節(jié)會,甘肅都要從全省景區(qū)精選34家景區(qū)重點推介。此外,中華人文始祖伏羲大典、汽車拉力賽、“玄奘之路”戈壁徒步穿越等活動等都辦出了相當?shù)挠绊懥Γ舜笈鷧⑴c者和游客。

2013年以來,甘肅圍繞華夏文明傳承創(chuàng)新區(qū)建設(shè),通過謀劃大項目、建設(shè)大景區(qū)、發(fā)展大產(chǎn)業(yè),全面促進文化旅游深度融合發(fā)展,旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出跨越發(fā)展的良好態(tài)勢。這樣的謀劃也取得了良好的效果,2013年甘肅全省接待國內(nèi)外游客突破了1億人次大關(guān),實現(xiàn)旅游總收入610億元。

打造“甘肅經(jīng)濟黃金段”

去年9月和10月,國家主席習近平在出訪時先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”倡議,“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想一經(jīng)提出即刻受到國際社會的高度重視,得到沿途各國的廣泛支持,國內(nèi)相關(guān)省市更是摩拳擦掌,準備大展拳腳。

2013年,甘肅省以絲綢之路文化為中心提出的“圍繞‘一帶’建設(shè)‘三區(qū)’打造‘十三板塊’”的戰(zhàn)略構(gòu)想,清晰勾勒出甘肅的戰(zhàn)略定位和建設(shè)文化大省的發(fā)展路徑。

“絲綢之路經(jīng)濟帶”建設(shè)構(gòu)想的提出,為甘肅的發(fā)展和對外開放帶來了新機遇、提出了新要求、賦予了新使命。憑借古絲綢之路貫穿境內(nèi)1600多公里的戰(zhàn)略通道優(yōu)勢,甘肅緊鑼密鼓打造“絲綢之路經(jīng)濟帶甘肅黃金段”,有效整合全省旅游資源,以敦煌旅游品牌為依托,以絲綢之路特色旅游為主線,全面提升“精品絲路、多彩甘肅”的整體旅游形象。

去年以來,甘肅也加快向西開放步伐。2013年,甘肅與絲綢之路經(jīng)濟帶沿線的27個國家實現(xiàn)進出口20.67億美元,同比增長23.6%。與亞洲國家貿(mào)易額44.82億美元,所占比重達到44%。2014年1月—4月,甘肅與亞洲國家實現(xiàn)貿(mào)易23.05億美元,所占比重進一步提高。同時,有11個中西亞及中東歐國家在甘肅設(shè)立了23家外商投資企業(yè)。

隨著“絲綢之路經(jīng)濟帶”概念的提出和付諸實施,絲綢之路沿線文化遺產(chǎn)所蘊藏的經(jīng)濟效益和社會效益無可估量。放眼未來,新絲綢之路將成為甘肅、乃至全國發(fā)展的新增長極,是一條經(jīng)濟、文化、旅游多融合的發(fā)展之路。

(海南日報 海口11月18日訊)

絲路觀察

美美與共 互聯(lián)互通

■ 饒思銳

甘肅與海南,一在河之西,一在海之南,一個曾在瀚海的駝鈴聲中融匯了世界四大文明,一個曾在南海的波濤里互通了中外有無,二者分別為古代絲綢之路陸線與海線的重要節(jié)點。同為重要歷史通道文化的載體,二者在構(gòu)筑“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”中,必然再次聚焦世界目光。

今年6月,“絲綢之路:長安—天山廊道的路網(wǎng)”被列入《世界遺產(chǎn)名錄》,甘肅省五處絲路節(jié)點成為“世遺”。行走在甘肅境內(nèi)綿延的絲綢之路,感受著八千年的華夏文明。莫高窟的壁畫一層又一層,不同朝代的壁畫疊加覆蓋;戈壁沙漠里的駝鈴聲年復一年,從大漢到盛唐,至今回蕩。“一眼萬里”寫照了甘肅人民骨子里戰(zhàn)天斗地的樂觀精神,“一步千年”則鏡像了甘肅人民血液中開放包容的文化自信。

行走其間,思緒千年。古絲路的重要節(jié)點,在歷史中曾燦若星河,如何才能將這些散落的珍珠串成項鏈,使其重新大放光彩?甘肅的經(jīng)驗是通過申遺來保護,文化來串聯(lián),節(jié)會來擦拭,旅游來推廣,通過構(gòu)建絲綢之路“永不衰落的旅游黃金帶”,打造絲綢之路文化發(fā)展帶,主動契合“絲綢之路經(jīng)濟帶”這一國家戰(zhàn)略。

新絲路意味著新機遇,更意味著新挑戰(zhàn)。對海南而言,同為旅游大省的甘肅給我們最大的啟示莫過于文化旅游融合發(fā)展。古代海上絲綢之路也曾給海南留下了豐厚的歷史文化遺存,并賦予了海南開放包容的先天氣度,從文化上的美美與共,到經(jīng)濟上的互聯(lián)互通,商貿(mào)中互信互利……依托千年絲路傳承,發(fā)揮區(qū)位比較優(yōu)勢,海南必將在“21世紀海上絲綢之路”建設(shè)中,占據(jù)“橋頭堡”的戰(zhàn)略支點地位,從而譜寫開放新格局、發(fā)展新篇章。

絲路絮語

大夢敦煌

■ 金灃

每個人心中都有一個敦煌。

河西走廊綿延千里,穿越古今,成為中國、印度、希臘、伊斯蘭四大文化匯流地,偉大的絲綢之路改變了世界文明的進程,也成就了敦煌這一人類文化瑰寶,成就了敦煌學這一國際顯學。

敦煌,絲綢之路的咽喉,文化融合的都會,兵家必爭的沙場,中華歷史長卷上的濃墨重彩。敦煌,是佛國世界,是漢唐世界,是寂寞大千,是瀚海蒼涼。

大漠孤煙,長河落日,金戈鐵馬,夢回漢唐……這是想象中的敦煌,當親身走進真實的敦煌,那份感受,在似與不似之間。

來到敦煌,莫高窟是不能不去的。莫高窟現(xiàn)存北魏至元的洞窟735個,壁畫4.5萬平方米、彩塑2415尊,是當世現(xiàn)存規(guī)模最大、內(nèi)容最豐富的佛教藝術(shù)圣地,尤以精美的壁畫和塑像聞名。

從8月份起,欲參觀莫高窟,先從數(shù)字展示中心開始,這里可以看到介紹其歷史文化背景的主題電影《千年莫高》和介紹精華洞窟的球幕影片《夢幻敦煌》。此舉可以縮短訪客在莫高窟內(nèi)停留時間,減少窟內(nèi)文物的壓力。當?shù)匚奈锊块T出于保護目的,煞費苦心采取這樣的措施,固然值得海南借鑒,但實地參觀時間被壓縮到75分鐘,能進的洞窟更少了,對訪客來說也是有得有失。

莫高窟是一個謎,一個夢,一個永遠難以企及的智慧。走進那一個個洞窟,如同推開了一扇扇藝術(shù)之門,每一尊塑像,每一幅壁畫,仿佛都充盈著生命的力量。色彩、形態(tài)、裝飾、神態(tài)、動作、故事……目不暇接,濃厚到幾乎令人窒息。

“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關(guān)。”吟誦著名句,我們前往位于敦煌西北90公里處的玉門關(guān)。車子在茫茫戈壁中奔馳,窗外唯有一望無際的千里沙石,寸草不生,讓人對“不毛之地”有了最真切的理解。遙想昔日守關(guān)的將士,在這里缺衣少食,孤獨寂寞,只能與漫天風沙作伴,難怪要發(fā)出詩中那樣的哀嘆了。

玉門關(guān)又稱小方盤城,建于公元前111年左右,為絲綢之路通往西域北道的咽喉要隘。如果不做點功課,能看到的就是個孤零零的土壘的小關(guān)城。關(guān)城接近正方形,高10米的城墻黃土壘就,保存得還相當不錯,想來該與此處降水稀少、水蝕不嚴重有莫大關(guān)系。

當年的玉門關(guān),駝鈴悠悠,人喊馬嘶,商隊絡(luò)繹,使者往來,一派繁榮景象。現(xiàn)時,這里四周沼澤遍布,蘆葦搖曳,長城蜿蜒,烽燧兀立,懷古之情,油然而生。

“敦,大也;煌,盛也。”盛大輝煌的敦煌,已經(jīng)在風雨滄桑中,走過了近5000年漫長曲折的歷程。聽不盡鳴沙山間飛沙作響,賞不完月牙泉邊泉水奔流。敦煌,就這樣從“猶抱琵琶半遮面”到“濃抹淡妝臨照臺”,楚楚動人地向我走來。

本版照片均由海南日報記者 蘇曉杰 攝