◆ 黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視體育強國建設,始終把人民健康放在優先發展的位置,將全民健身上升為國家戰略,推動全民健身和全民健康深度融合

◆ 全民健身、全民健康、全面小康,三者之間相互依托,相互支撐

◆ “全民健身日”,是我們在北京奧運會后埋下的一顆“夢想之種”。時光荏苒,在2022年北京冬奧會開幕前,人們驚喜地發現,這顆種子已生根發芽,長成參天大樹,孕育出甜美果實

◆ 文末附圖:《跟著奧運健兒燃燒卡路里!》

2021年夏季,奧運賽場上中國健兒捷報頻傳,國內全民健身熱情一路高漲。

無運動,不生活。無運動,不健康。

2009年,為推動全民健身長效化、機制化,滿足廣大人民群眾日益增長的強身健體需求,國務院將每年8月8日定為“全民健身日”。此后的12年間,中國全民健身公共基礎設施日趨完善,全民健身活動蓬勃發展,“提高國民素質,實行全民健身”的理念已經逐漸深入人心。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視體育強國建設,始終把人民健康放在優先發展的位置,將全民健身上升為國家戰略,推動全民健身和全民健康深度融合。

站在“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點上,可以清晰看到,構建更高水平的全民健身公共服務體系,已經成為加快體育強國建設,完成建設社會主義現代化國家戰略目標的重要一環。

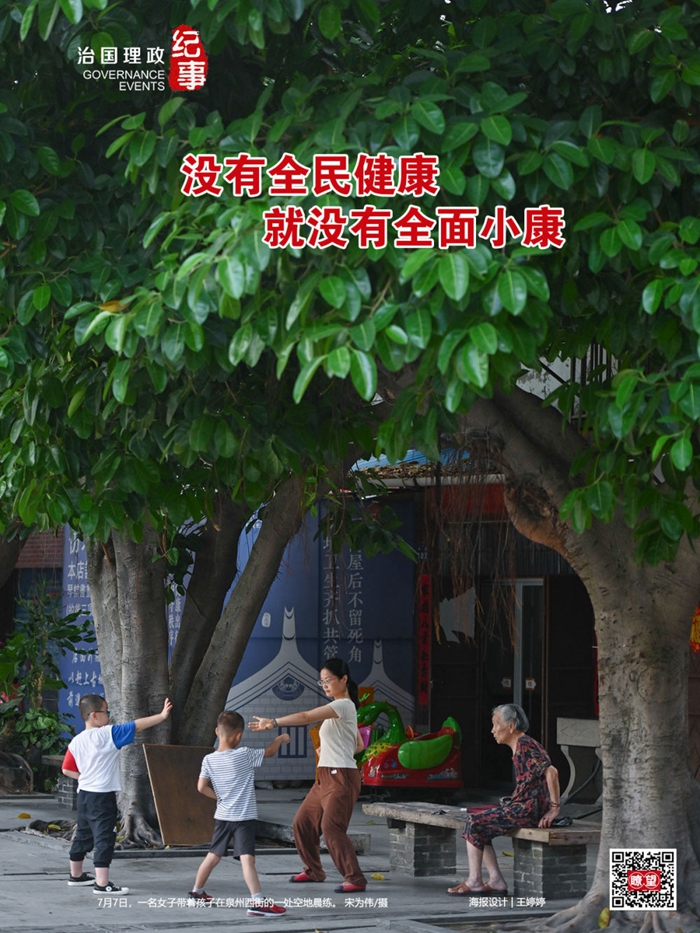

沒有全民健身就沒有全面小康

“沒有全民健康,就沒有全面小康。要把人民健康放在優先發展的戰略地位”。2016年8月19日,習近平總書記在全國衛生與健康大會上的這一重要講話,為推進全民健身戰略提供了方向性指導。同年10月25日,中共中央、國務院發布《“健康中國2030”規劃綱要》,提出以人民健康為中心,為進一步推動“共建共享、全民健康”的健康中國戰略主題規劃了未來藍圖。

全民健身、全民健康、全面小康,三者之間相互依托,相互支撐。

全民健身是實現全民健康的方式和途徑,是全民健康的重要表現形式,是促進全民健康的有力抓手。全民健康是全民健身的目的和導向,是全民健身戰略的出發點和落腳點。全民健身和全民健康內化于全面小康目標之中,共同構成實現全面小康的重要支撐。

改革開放以來特別是黨的十八大以來,黨和政府高度重視關心體育工作,推動體育事業改革發展,廣泛開展全民健身運動。《體育藍皮書:中國體育產業發展報告2020》數據顯示,截至2020年底,全國共有體育場地371.3萬個,體育場地面積31億平方米,人均體育場地面積2.2平方米。我國社會體育指導員隊伍達到260萬人,每千人擁有社會體育指導員1.86人;體育社會組織4.73萬個,城市社區全民健身站點平均已達每萬人3個。

“我們那個年代條件非常艱苦,不要說全民健身了,就是在我們專業隊,訓練條件都非常差。”作為1965年第二屆全運會上的射擊冠軍選手,今年76歲的賀青磊談起周邊全民健身設施的變化,感慨萬千。“那會兒沒有專業射擊服,為避免心跳對射擊準度產生影響,我們無論夏天還是冬天都穿著棉衣訓練。每天練8個小時射擊,除了中午吃飯和短暫休息外,都是一動不動,槍帶子把手臂勒青是常有的事。傍晚,我們還要跑10公里,練習體能。”

已經淡出體育圈多年的賀青磊,至今依舊保持著良好的運動習慣,幾乎每天都要去陜西寶雞渭河沿岸健身長廊上鍛煉。健身長廊上能開展籃球、乒乓球、門球、網球、廣場舞等多項體育活動,各種用于全民健身的基礎器材一應俱全。

2021年7月16日,國家衛生健康委員會舉行發布會,介紹健康中國行動實施取得的進展與成效。發布會上透露,2020年全國居民健康素養水平達到23.15%,較2018年的17.06%提升了6.09個百分點,比2019年提升3.98個百分點,增長幅度為歷年最大。

數據顯示,我國經常參與體育鍛煉的人數超過4億人,占比達到總人數35%,城鄉居民達到《國民體質測定標準》合格以上的人數比例達到90%以上。新中國成立初期,全國人均預期壽命只有35歲。如今,我國的人均預期壽命提高到77.3歲。

這一系列數字見證著我國全民健身事業邁出的堅實步履。推動群眾體育和競技體育全面平衡發展,通過全民健身實現全民健康,進而實現全面小康目標,中華民族正以更加雄偉的身姿屹立于世界東方。

“發展體育運動 增強人民體質”

2019年9月,國務院辦公廳印發《體育強國建設綱要》,部署推動體育強國建設,充分發揮體育在建設社會主義現代化強國新征程中的重要作用。其中提到的一方面內容,就是完善全民健身公共服務體系、推進全民健身智慧化發展等方面,落實全民健身國家戰略,助力健康中國建設。

早在1941年,毛澤東就為《解放日報》體育專刊題詞:發展體育運動,提高人民體質。

據美國對華友好人士馬海德回憶:當時的革命圣地延安是一個神奇的地方,邊區在國民黨軍隊的封鎖包圍下,一針一線都受到禁運,生活艱苦,但大家都很快樂。當時的體育設備因地制宜、因陋就簡,在空地上樹一根木樁,釘塊木板,安上鐵圈就是籃球架;自己動手用麻繩結織排球網;牛羊皮內裝著棉線或鬃毛包縫起來就是球。即使在最艱難困苦的條件下,都沒有阻礙體育運動的開展。

“中國共產黨人在十分艱苦的歲月里,將體育運動、軍事訓練和生產勞動相結合,中央領導同志帶頭參加體育運動,先后舉辦了延安‘五一’運動會、延安‘九一’擴大運動會等,通過體育運動強健了體魄,磨煉了意志,增進了團結,鼓舞了士氣,為新中國體育事業的開創與發展積累了寶貴的經驗。”陜西省委常委、延安市委書記趙剛說。

新中國成立后,從全民健康的角度出發,中共中央多次號召、指示要廣泛開展群眾性體育活動。1952年6月10日,毛澤東為中華全國體育總會成立大會題詞“發展體育運動,增強人民體質”,深刻揭示了體育事業的目的和任務。

黨的十八大以來,中國特色社會主義進入新時代。2014年10月,國務院《關于加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》(簡稱“46號文件”)提出“15分鐘健身圈”,保障了城鎮居民參與全民健身的基本權利。而要進一步提升全民健康水平,擴大全民健身的內涵和外延,不僅要有“硬件”供給,“軟件”服務也要跟上。《體育強國建設綱要》明確了體育場地設施建設、全民健身活動普及、青少年體育發展促進等九大工程。目前,國家已經建成了30個國家級、204個一級、474個二級和1609個三級社會體育指導員培訓基地,共培養各級社會體育指導員約65萬人。人們發現,不僅是場地多了,身邊的體育指導也更科學了,能從事的健身活動也日趨豐富了。

陜西省西安市以地域相連、民情相近為基礎,將多個社區組合為一個中心社區,通過老年太極拳班、舞蹈班等各種形式多樣的文化體育活動,將社區群眾組織起來,加入到全民健身的行動中。

“社區服務的整合,能夠更好地帶動大家更廣泛地參與文體活動。原來,一個社區參與老年人興趣班的只有170多人,現在這個數字已經上升到400多人。”西安市桃園路街道第一中心社區負責人周建玲說。

即將到來的第十四屆全運會,以“全民全運,同心同行”為主題口號,群眾比賽活動共包含19個大項,不僅有乒乓球、羽毛球、網球和足球等比賽類項目,更有廣場舞、廣播體操、健身氣功和太極拳四個展演類項目。如今的全運會,不僅是競技體育精英的舞臺,更成為群眾的運動盛會。

殘疾人也可以擁有精彩的人生。2021年,全國殘特奧會也將在陜西省舉行,這是全運會與全國殘特奧會首次在同年同地舉行。“這有助于讓更多人了解和關注殘疾人體育事業,讓更多殘疾人凝心聚力,為實現中華民族偉大復興也出一份力!”殘奧會冠軍翟翔說。

全民健身融入日常生活

十九屆五中全會通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出到2035年“建成體育強國、健康中國”。而人均壽命、國民體質有較大水平提升,全民健身成為社會大眾的生活方式,以及體育公共服務實現均等化,正是建成“體育強國、健康中國”不可或缺的要素。

西安市碑林區的一片商業樓宇密集、寸土寸金之地,有各類體育場地500余處,全民健身路徑359條,其中多片足球場在部分時段免費向市民開放。

西安印象城科維奇足球運動公園的工作人員張全告訴記者,公園有兩塊足球場甚至可以達到亞足聯認證標準,讓人們在“15分鐘健身圈”內有機會免費在國際標準的場地上踢球。在該公園舉行的相關足球賽事中,除了有專業的體育指導,還有詳細的醫療、安保、防疫措施。

豐富多彩的賽事活動,促進了我國的群眾體育工作如火如荼地開展。“46號文件”明確提出要積極擴大體育產品和服務供給,推動體育產業成為經濟轉型升級重要力量,促進群眾體育與競技體育全面發展,我國的群眾體育迎來快速發展時期。

在國家政策的支持下,我國群眾體育不僅參與人數不斷上升,而且形式豐富多元。從各種形式的城鄉運動會到全國性質的群眾體育賽事,群眾體育運動呈現井噴式增長。

如今,無論是“戶外”,還是“居家”,全民健身的理念和意識已經融入人們的日常生活。

受新冠肺炎疫情影響,我國減少了線下群眾體育活動的開展。2020年1月30日,國家體育總局印發《關于大力推廣居家科學健身方法的通知》,要求利用各類媒體廣泛宣傳居家健身的重要性,推廣居家健身方法,普及科學健身知識,倡導疫情防控時期的健康生活方式。

據統計,2020年,國家體育總局在全國開展促進體育消費試點工作以來,十多個省份及相關地市組織發放了體育消費券,財政資金投入超過9億元,參與市場主體5000多個,體育消費人次超過1100萬,拉動體育消費近百億元。

▲ 在寶雞市體育場,陜西省千陽縣燕伋小學的學生(前左)與寶雞酷銳青少年足球俱樂部的小球員切磋球技( 5 月 23 日攝) 李一博攝 / 本刊

向美好生活前進

今日之中國,正在飛速發展。人民對于美好生活的期待不斷升級。

“人民對美好生活的向往,就是我們的奮斗目標。”為了不斷滿足人民對美好生活的向往,就要不斷制定新的階段性目標,一步一個腳印沿著正確的道路往前走。

近年來,我國全民健身公共服務體系建設方面取得長足成績。但與人民群眾對美好生活的期待相比,仍存在一定的差距——體育服務供給與人民群眾日益增長的個性化、多樣化需求之間存在矛盾,不同地區之間全民健身基礎設施不平衡、發展不充分問題依然存在。步入新發展階段,群眾對體育發展的期盼愈加急迫,這為全民健身公共服務體系的下一步發展明確了方向。

推進更高水平全民健身公共服務體系建設,是民心項目、民生工程。要以更親民、更便利、更普及、更均衡、更智能為目標,讓廣大群眾共享體育發展成果,不斷增強人民群眾在體育領域的獲得感。實現這一目標,還需從多方面發力。

一是繼續實施全民健身場地設施補短板行動。組織開展全民健身設施現狀調查,向社會公布可用于建設健身設施的非體育用地及非體育建筑目錄、指引,用好城市公益性建設用地,盤活城市空閑土地。以“新建”增總量,科學合理布局,充分利用城市“金邊銀角”,建設小型、簡易、便民的體育設施,讓人民群眾靠得近、用得上。以“管護”保質量,明確維護管理責任,建立巡查管護機制,對年久失修的全民健身基礎設施進行修繕。以“開放”提效益,深入推進公共體育場館向社會免費或低收費開放。

二是繼續加強全民健身科學服務指導。充分調動各類資源,采取線上線下相結合,高密度、多渠道、通俗易懂地把科學健身知識和服務送到群眾身邊,引導公眾科學鍛煉。加大線上科學健身方法研發推廣力度,充分發揮好社會體育指導員隊伍作用,積極開發運用全民健身APP。

三是廣泛開展全民健身賽事活動。積極開展群眾身邊的小型多樣健身賽事和活動,推動更多運動項目進社區、進基層、進校園。探索建立多元主體參與、線上線下結合的辦賽機制,推動制定辦賽指南和參賽指引。大力引導支持社會力量辦體育。運用改革思維和改革辦法,掃除阻礙資源配置的制度、觀念和利益羈絆,建立完善政府、社會、市場三者有機統一的協調發展機制,吸引社會資本投資體育產業。

四是探索建立運動促進健康新模式。深入推進全民健身與全民健康深度融合,加快體醫融合服務機構建設,制定運動促進健康機構、體育運動專科醫院建設標準。體育部門與衛生健康部門加強合作,建立高效的溝通協作機制,積極推動國民體質監測中心、社會體育組織以及醫院、社區衛生服務中心、社會康復康養機構等有關資源的整合運用,科學規劃、系統布局,有計劃、分步驟推進運動促進健康服務機構和站點建設。要繼續開展社會體育指導員和健康生活方式指導員雙向交叉培訓,加大運動處方師培訓力度,組織面向醫師、康復師的運動健康干預培訓,促進體醫在理念、政策、設施、組織、科技、人才、服務等方面深度融合,全方位全周期保障人民健康。

“全民健身日”,是我們在北京奧運會后埋下的一顆“夢想之種”。時光荏苒,在2022年北京冬奧會開幕前,人們驚喜地發現,這顆種子已生根發芽,長成參天大樹,孕育出甜美果實。

在可預見的未來,這棵樹還將繼續生長,蔚然成林,一派生機。(記者 姚友明 王恒志)