奇人樊建川的追夢人生

2017-12-27 21:44漢奸/文物/抗戰來自:天下畫廊

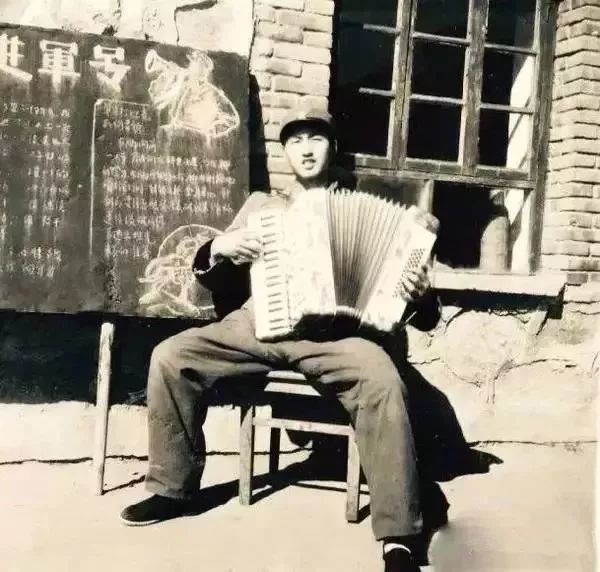

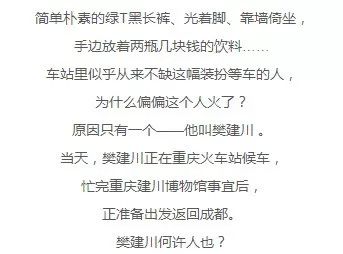

前段時間,

一個在火車站等車男人的照片火了!

很難想像

他原來是四川某市長

34歲就當上了宜賓市常務副市長

為何辭職?

當時他曾以副市長身份,

參與了一次夜市擺攤活動,

為的是親身體會市場經濟,

還引起宜賓市一陣轟動。

不體驗不要緊,這一體驗,

樊建川的眼光就更遠了。

即將升任市長之際,

他主動辭職,下海經商。

1993年,他跟朋友湊了筆錢,

合伙開了一家房地產公司

辭職原因: 市長工資太低

1957年,四川宜賓一個軍人家庭降生一個男孩,取名樊建川。

從小淘氣的他常會和同學打架,父親教育他的方式很特別:男兒活著就為了爭一口氣,但又不能不罰你,就罰你喝酒吧,此后,樊建川執拗的勁扎到了性格里。

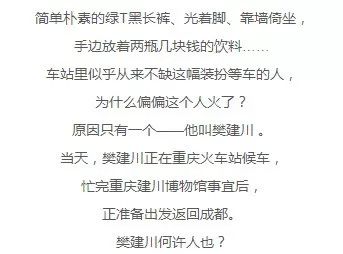

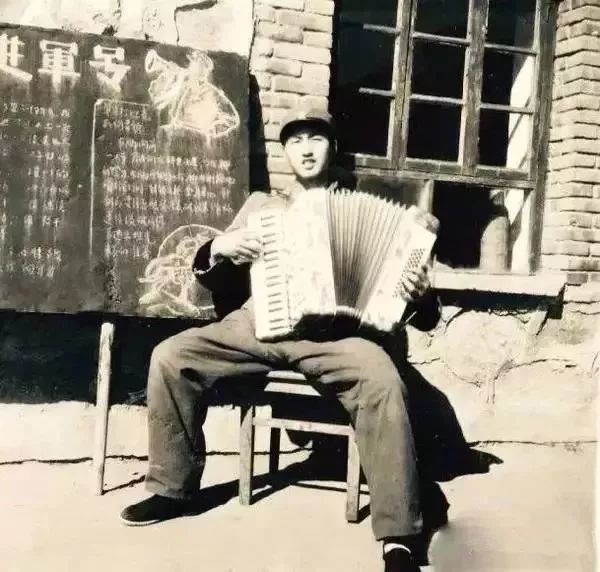

高中剛畢業,巧了讓他趕招兵考試報名,他從小被父親耳濡目染,當然也有軍人夢,由于小伙子吹笛子、拉手風琴都不賴,才藝被領導看對眼,順利招入伍。

僅僅在部隊呆了兩年,他就憑實力當上了“學雷鋒的標兵”。

到了1977年,國家終于恢復高考,當時無數年輕人都想重圓大學夢,但是部隊80人報考只給一個名額,可謂百里挑一。

樊建川偏要做勝出的那一個,考完過果然只有他順利考上西安政治學院。從士兵考入軍校做大學生,樊建川是改革開放后的第一批。

1987年,樊建川轉業到宜賓地委政策研究室。為了工作,他只用了幾年就跑遍了整個宜賓農村,加上較真、執拗的脾氣,他寫出來的調查報告,在當時簡直就是一股清流,多次被國家級學術刊物刊發。

是金子總會發光的,這個有抱負的年輕人,在一次偶然的機會,寫的文章引起了當時宜賓市委書記的注意,甚至因為賞識其才干,樊建川成為宜賓市委書記最得力的秘書。

1992年,樊建川就被提拔成宜賓市最年輕的常務副市長,幾個月后,他又被組織通知將被提拔為市長。

仕途平步青云的樊建川并不開心,因為當時他參加完一次夜市擺攤活動后,看到了市場巨大的商機,加上自己從小的收藏愛好,就當市長那點工資,實在太低了,于是想都沒想,他就決定辭職下海經商。

3

1994年,他創辦了“建川房屋開發有限公司”,短短十幾年,白手起家的樊建川硬是將企業做成了四川省前10名,個人資產已達到二三十億,這在當時簡直富甲一方。

雖然他短短十幾年就腰纏萬貫,但他面對所有人都說自己問心無愧,他賺的都是安心錢。

事實也證明,他的工程都是良心工程,汶川地震后屹立不倒的房子中,大多數都是他建的,老百姓當時還自發紛紛打出條幅表示感謝他。

有人說,像他這樣成了億萬富翁后,是不是就享受了,奢侈了?沒有,對他而言最大的享受不是豪車豪宅,也不是燈紅酒綠,而是收藏。他的生活離“老板們”紙醉金迷的生活越來越遠。

他從小到大,愛在垃圾堆里扒拉個不停,別人當破爛的東西,他卻當寶貝。

他希望有一天,把自己打拼十多年得來的財富,和幾十年的收藏全部用來建博物館,因為這100年里中國人遺忘的太多,他要為這個民族留下記憶。

2005年,抗日戰爭勝利60周年,他做出了一個驚人的決定。

他說:今年是我們民族的大事,我想,我必須有所舍棄了,他正式開始建立博物館。身邊朋友聽說后,都極力勸阻。

他當然知道,這樣的投入一定是無法收回的,就連平日的運營成本能平衡,都一定是稀有其例的。而他卻是徹底鐵了心:四川有兩千家房地產開發商,少我一個沒關系,中國十三億人,12.5億都應該過自己平淡的正常生活,但應該有一部分人挺起脊梁,敲響警鐘,去做犧牲,我就想做一個敲鐘人!

于是,他先是賣掉自己的辦公樓、商鋪、還有加油站,把所有屬于自己的錢,全部都投進了要建的博物館里。

可是,建一個諾大的博物館,這不是光有錢就能辦到的事。他四處找地,可別人都以為他是騙子:一位精明的房地產商人,會為了情懷,來做這種傻事呢?

最后,只有大邑縣信了他,找到地之后,他馬上定下目標:9個月建5個博物館。于是,他連續9個月吃睡都在工地上,曬得焦黑,困了就在紙板上躺兩三個小時。

9個月后的2005年8月15日,中共抗戰的“中流砥柱館”,國黨抗戰的“正面戰場館”,美國援華的“飛虎奇兵館”, “不屈戰俘館”“侵華日軍罪行館”,五大主題館經6部委嚴格審查:全部合格,正式對外開館。

館內陳列著他幾十年來,上山下海,冒著風雪撿到的各式收藏品,數量和價值到了令人瞠目結舌的地步:手寫資料30噸,書信40萬封,日記兩萬本,像章百萬枚,總共800余萬件藏品,經鑒定的國家一級文物就有153件。

4

到今天為止,這里已是中國最大的博物館聚落,總共30個分館,占地總面積500畝,超過近1000萬件藏品,是目前國內民間資金投入最多,建設規模和展覽面積最大,收藏內容最豐富的民間博物館。

那段塵封而沉重的歷史,就這樣被他徹底的激活。一座警醒世代的博物館,令所有前往參觀的人們,無一不震撼、動容、然后流著淚離開……

壯士群塑廣場,約3000平米的中國地圖上,200多位抗戰名將和著名烈士的鐵像,站在他們戰斗或犧牲過的地方,令人肅然起敬。

而老兵手印廣場更是觸動人心,曾經摳扳機的手、扔手榴彈的手、揮舞大刀的手,都在這里留下了珍貴的手印,每一個鮮紅的手印,都印出了震撼人心的力量。為取這些手印,他曾跑遍全國,甚至還多次跑入了太平間。

他說:一個民族不能忘記她的捍衛者,在這些老兵凋零之前,我們應留下他們的印記,以為永世的紀念。

樊建川帶著一批文物趕飛機,卻在機場被安檢部門攔下,由此牽出一段感動每個人的故事…

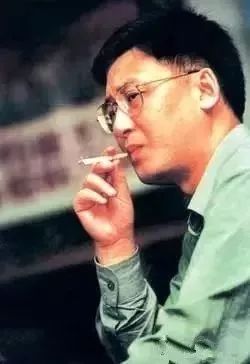

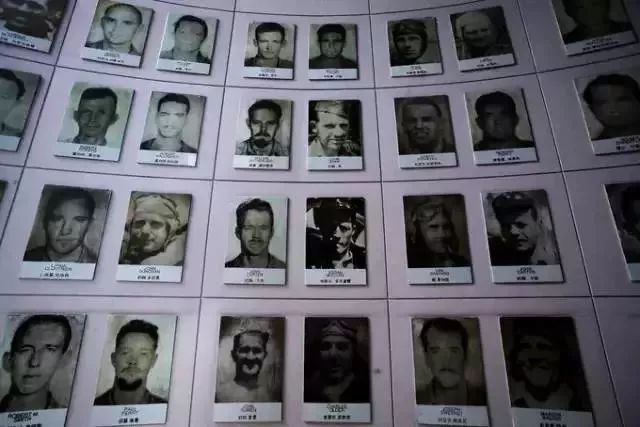

為幫助中國抗擊日寇,曾有4000多名美國軍人,犧牲在中國的土地上。

為盡可能還原那段歷史,他爬雪山過草地,四處收羅美軍在中國的痕跡,找到不少當年的資料、航圖、儀表等各類物資裝備。正是因為他的堅持不懈,國內這個目前唯一專門紀念抗戰時期美軍、特別是美國空軍對外援助的博物館,吸引了不少年近耄耋的美國老兵。

垂垂老矣的原美軍飛行員格魯伯也坐著輪椅來了,他一看到墻壁上的照片,馬上就哭起來了:“我還是第一次見到,專門紀念美國志愿航空隊的紀念館。”

他拉著樊建川的手顫抖地說:“我的青春,我最好的青春在中國。我為人類和平作出的最大貢獻,就是在中國參加了偉大的反法西斯戰爭。”之后,他將60多年前用的飛行服、獎章、證書、幀有女友照片的相框等,20多件視如生命的私人藏品全部捐贈。

2008年,樊建川被美國布萊恩特大學授予企業管理博士的稱號,表彰他所創建的援華美軍博物館。

5

而最觸動中國人心弦的,無疑是抗戰博物館。

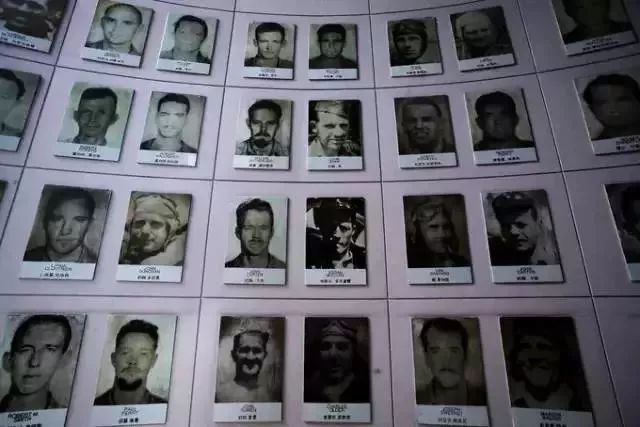

為了收藏日軍的侵華物證,他前后歷時20年,多次奔赴日本購買日軍侵華時期的畫報、雜志、書籍、日軍曾使用過的明信片、作戰地圖、鋼盔、軍服、望遠鏡等等,最終,他找到了大量關于,日本侵華的珍貴歷史實物和史料。

這個抗戰博物展館里,按時間跨度分為了15個展覽單元,按照類別又分為“大屠殺”、“三光罪行”、“細菌實驗”、“慰安婦”等12個展覽專題,總共展出了6000余件,1931年到1945年間的侵華日軍罪行實物。

銹跡斑斑的鋼盔、槍支、手榴彈、發黃的報刊、文件、各類證書等,都記錄著那個年代的殘酷與血腥,同時,也記錄著中華民族的不屈。

日本侵華老兵鹽谷保芳,每年都要來到博物館捐贈侵華文物,在壯士廣場,他還手繪草圖,懇請樊建川給他塑造跪像,以示永遠謝罪。

他建造這個博物館的目的,就是希望那些歪曲事實、否認侵華歷史的日本人,都能來看一看,日本是不是真的犯下了滔天大罪。他說:事實勝于一切,這里的文物勝于一切,侵華日軍的罪行樁柱件件,罄竹難書!

他正準備揭幕第一個漢奸博物館,建筑已經建成,文物已經備妥,但一直沒有展出。因為漢奸的后代,總是動用各種力量來阻撓。

即便如此,他并未停下揭開歷史真相的腳步,他說:現在有房奴、車奴,我稱自己是‘館奴’,如果老天爺還讓我多活幾十年的話,我會一直做下去,我要在有生之年建100個說真話的博物館。

為建博物館他砸了十多個億,為了養活博物館,他重拾老本行去講課,他還堅持寫書、賣唱錄CD。當初的億萬富翁,生活是過得是越來越簡樸了,從大城市搬到了小鎮,大房子變成了小房子,每天穿幾十塊的衣服,上街吃幾塊錢的豆花血旺。

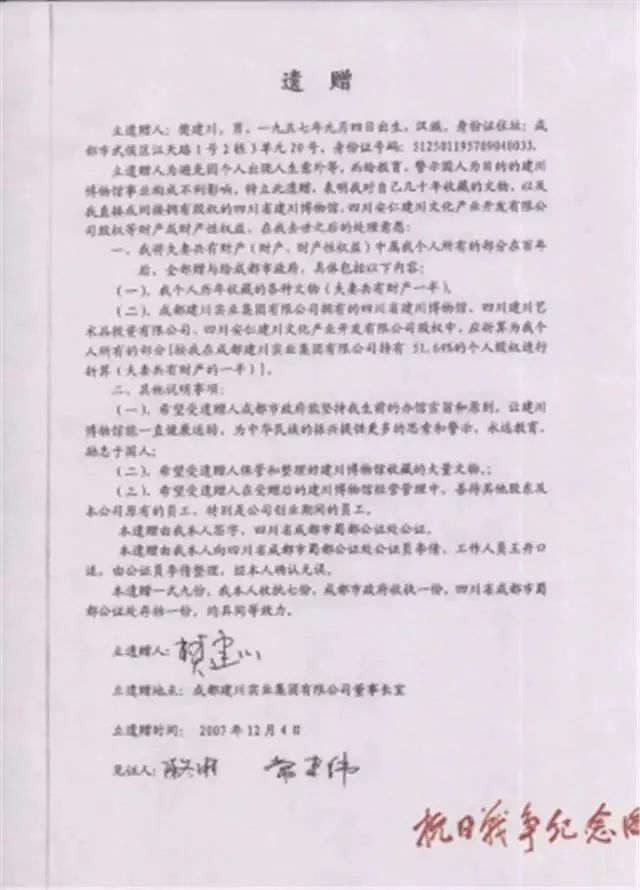

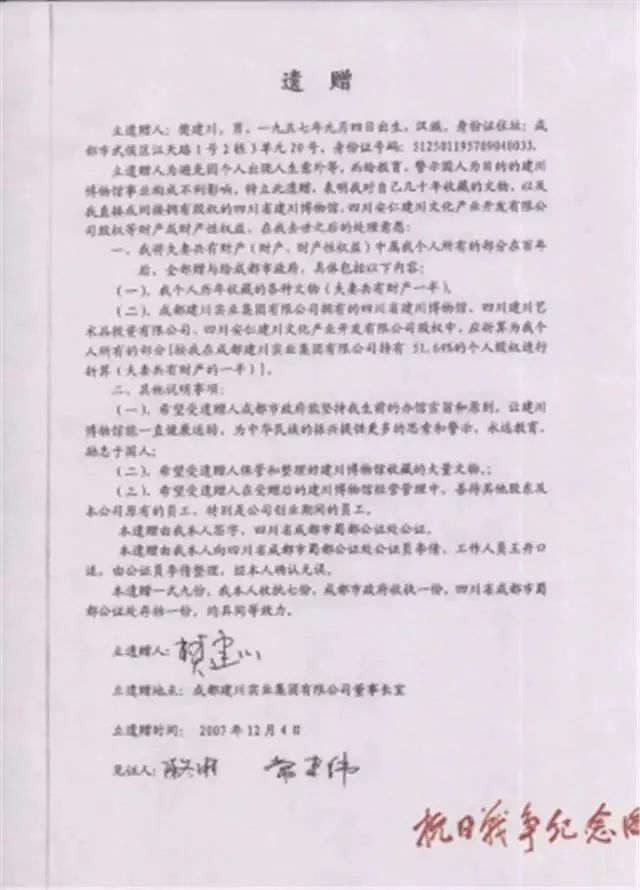

這個窮極他一生財力,物力與精力建成的博物館,他說:要在百年之后全數捐給國家,他從來沒把博物館,看作是自己的私有財產。他說:我是社會財富的暫時看護者,我只是替國家保存記憶,這些東西是我私人搜集來的,但它們更屬于這個國家。

不僅如此,他還在遺囑中寫:我死后,皮囊交給我曾工作過八年的第三軍醫大學。零碎部件如角膜等,隨便取,隨便用;骨骼做成標本,亭亭玉立,用于教學,皮剝下來,繃一面軍鼓放在博物館里。

如今,要真正把建川博物館細看上一遍,得在安仁住3天。

若非親自來過,否則很難想象,這個距離成都數十公里之外的小鎮居然有如此之眾的收藏。就拿“5•12”汶川大地震館來說,第一支到映秀的沖鋒舟、溫家寶站在廢墟上講話的話筒、“敢死隊”出發前喝壯行酒摔在地上的碎碗……

甚至地震后被埋36天救出的“豬堅強”也被他找來,圈養在門前的空地上,有專人喂養和打掃豬圈,游客少的時候還要放它出來散步遛彎兒。

樊建川說,“我的博物館不按套路布展,觀眾能看清是其一,能思考是其二。每個博物館都代表我在說話,都表明了我的歷史態度。”

我們不說話,讓文物說話,是強調博物館的本質。“我覺得現在一些博物館“做偏了”,大量聲光電效果的介入,甚至還有VR、AR,把博物館做成了游戲廳、演藝場。我不是說不能用這些現代化的呈現手段,而是說它們不應該喧賓奪主,畢竟別人來博物館不是來看場景和多媒體的,更大的篇幅、更多的精力應該放在讓文物說話上,這是我們的原則。”

私人建立規模宏大的博物館,這是一件空前絕后的事,行動者必須具備:足夠的金錢,夠理想主義,夠無私無畏,孤軍奮勇,舍私利成大義。

對話丨它就是這個時代的縮影

解放周末:作為中國目前規模最大的民間博物館館長,在您看來,“民營博物館”和“國有博物館”最大的區別是什么?

樊建川:第一,他們主要的資金支持來源于國家,而我們首先要養活自己,考慮更多的是市場化,必須依靠文化和旅游的結合來“做生意”;第二,我們做的是對歷史的拾遺補缺,這部分是政府還顧不上做或者不方便做的,而社會有了解這些歷史和文化的需求,我們就來做;第三,對同一件事情的表述不同,著眼點不一樣。同樣是講戰爭,國有博物館可能從戰略戰術、敵我形勢、國際環境來講,而我們則講人情、講形象,更關心戰爭中那些具體的個體。

解放周末:除了那些傳統意義上具有收藏價值的珍貴文物,好像什么都能被您收入囊中,一個暖水壺、一張報紙、甚至地震廢墟里的一件婚紗……您挑選藏品的標準是什么?

樊建川:首先是量,一般我都是批量收集,然后再根據展陳內容在當中慢慢挑。有三個標準:一是對記載歷史有意義的;二是特別容易被人遺忘的;三是標志性的、能夠反映社會變遷的,甚至是一些細枝末節的東西。

四川綿竹有一個年畫村,那里的年畫是中國非物質文化遺產,老百姓們在自家屋子的墻上畫了很多年畫。“5•12”地震時,很多房子都被震垮了,廢墟馬上就要清理,推土機一推就沒了,我們就去撿了很多畫著年畫的墻體碎片回來。在別人看來這是廢墟,可在我看來,這些東西的情感是非常飽滿的,是有溫度的。

解放周末:您曾說,“中國十三億人,十二點五億都應該過自己平淡的正常生活,但應該有一部分人挺起脊梁,敲響警鐘,去做犧牲,我就想做一個敲鐘人。”“敲響警鐘”和“犧牲”是指什么?

樊建川:世界上對博物館的主流理解是“收藏財富、傳承文化”。但是,博物館不應該只收藏春花秋月、才子佳人的東西,還應該收藏歷史的經驗和教訓。博物館就是收藏民族記憶,這些記憶就是“警鐘”。

比如我一直想做一個“漢奸館”,困難很大,可我還是想做。為什么呢?因為一個有血性的民族才能得到世界的尊重。我覺得還是要把這個事情說出來,當以后萬一再有入侵者時,才不會有那些無恥的人背叛自己的國家和民族,去與侵略者合作。中國人應該更加團結,這是一個民族的基本要求。

不屈戰俘館。 雷冊淵 攝

川軍抗戰館。 雷冊淵 攝

解放周末:很多人認為博物館是公益事業,投入大,效益卻并不樂觀。而有報道稱,建川博物館已經實現了每年近2000萬元的盈余,是如何實現的?

樊建川:我做博物館沒打算賺錢。建川博物館投資了30億元,就算每年盈余2000萬元,也不算賺錢,30億如果存銀行,每年都不止這點利息了。現在我們就是能把自己的隊伍養活,還有一點結余,也都拿來買藏品了。

博物館要生存下去,光靠理想沒有實干是不行的。如果只靠門票賺錢,60塊錢一張門票,20多個館,平均一個館就收兩三塊錢,水電費都不夠,怎么辦?除了博物館,我們還有紀念品、酒店、餐廳在支持,還提供會議、咨詢、培訓、策劃、道具出租等服務,現在還做成了博物館提供商,把博物館當成一個產業來做。

解放周末:社會上對您也存在著一些質疑的聲音。您怎么看待這些非議和質疑?

樊建川:有非議有質疑是很正常的。我剛開始搞建川博物館的時候,沒有人相信我會用這么大的一片土地來做博物館,都說我是打著幌子買地做房地產,或者只用其中的一小部分做博物館。到今天,十多年過去了,怎么樣嘛?你們來看看嘛!它就是這個時代的縮影。

后記:

其實,這早已不是樊建川第一次成為公眾輿論的焦點了,每隔一段時間,他的故事就會被人翻出,在各個公號和社交媒體上“炒”一陣。而面對媒體,樊建川有著相當豐富的經驗。

當兵時,他因為學雷鋒和搞宣傳表現突出,被評為全師標兵;在第三軍醫大教書時,他曾經是宣傳隊的負責人;從政后,官至宜賓常務副市長,他更加深諳與媒體打交道的“玄妙”。在他的自傳中,曾不止一次地出現巧借媒體力量的事例。

他打理自己的微博,繁冗的工作間隙保持著每天數十條的發布量,擁有近150萬的粉絲。他點開手機給記者看:“我的微博現在做得很舒服,每天要漲1000多個粉絲。平均每條閱讀量在30萬左右,多的有上千萬。”

為了籌集建館資金,他曾到企業“拉贊助”。在沒有其他企業贊助的情況下,他告訴某企業領導,他的競爭對手已經出價,向對方無形施壓,最終獲得了一個較高的價錢。

他有著軍人的執守,也有著商人的圓滑。他清楚光有一腔熱血不夠,要生存必須在商言商,正式開館的當天晚上就開大會專門給員工講營銷。

正是多重身份的共同塑造,讓樊建川最終成為了他自稱的“館奴”。而從某種程度上講,也正是樊建川身上的“草莽精神”成就了今天的他和他的建川博物館。

|