今年4月29日是先生逝世四周年的日子,謹以此文悼念我尊敬的陳忠實老師。

(一)第一次聽說陳忠實這個名字

那是大約上世紀的1972年農歷的二三月間,剛開春,沒有要緊的農活,俗話說“沒饃咧蒸呢,沒活咧生呢”。“農業學大寨,抓革命,促生產”。“總不能讓人都閑下”。隊長一撓頭,所有的勞力都到“靠地”打胡基,準備天暖了種棉花。這天中午,干了半天活,大家感到都有些累了,隊長就讓大家歇一會兒。社員們就三三兩兩坐在地頭海闊天空的諞開了。這時候和我同齡的民兵排長,由懷里掏出一本《郊區文藝》。這是他昨天去公社開會時,在公社武裝部拿的,正要看時,誰知卻被坐在旁邊的李作民一手叼去,靠在地頭的塄坎上看起來,我們一伙兒只好圍在老李的旁邊伸著頭看。這是西安市郊區革委會出的一本32開大的小冊子。忽聽作民嘆道:“哎呀,陳忠實的詩”。原來上面刊登一首自由詩,記得題目是《指耕》,署名陳忠實。內容大意是一位青年開著生產隊新買的東方紅拖拉機去耕地,老支書跟來地里,語重心長的叮嚀,如何為貧下中農掌握好方向盤,牢記毛主席的教導,耕地不能走錯道,歪道等等。我問,陳忠實是誰,阿達人?你咋認得?作民興奮而自豪的說;我的高中同學,毛河灣人。接著他又說,我們班的文學愛好者。六十年代初,在學校時,柳青的《創業史》在報紙上連載,每天新報紙來了,陳忠實總是第一個搶到手先看。我們班有一個文學小組,常在一塊切磋。陳忠實老愛說,人家都是大作家,咱能不能也成為一個小作家,將來也能寫一本磚頭厚一本書死了放在棺材里當枕頭用。

過了幾個月《郊區文藝》又出版了一期,這次是16開大的,里面第一篇就是陳忠實的散文《水庫情深》,從此陳忠實的名字就深深地記在腦海里,心中就萌生了想見見陳忠實是個啥樣的人,他是怎樣寫出這樣好的作品來。

(二)初見陳忠實

七七年初我受區果林站派遣駐毛西公社推廣酸棗接大棗,春節過完春耕開始,天漸漸暖了。那時候糧食還比較緊張,西安市郊區革委會,為了緩解糧食的問題,根據地理特點,在洪慶狄寨毛西的塬坡地帶推廣木本糧食作物,酸棗接大棗,椀棗接柿子,毛栗接板栗。公社革委會非常重視,把這項工作當做一項政治任務,柳樹忠副主任負責,為了掀起酸棗接大棗的高潮,讓各村都行動起來,召集全公社各大隊書記,護林員工作會議。那天的會標就是毛西公社廣播站的李梅書寫的,時過三四十年了,當時還很年輕的李梅老師給我留下了很深的印象。西蔣村護林員陳步洲說,俺們村書記今天沒來,他也不支持。為此會議結束后,我專門去了西蔣村找該大隊書記,一問才知道書記就是陳忠實的叔父,和陳忠實住在一個院子。不料那天去了陳家,我推開街門喊“陳書記,陳書記……”只見從南邊上房東屋走出一位青年漢子,大約三十多歲年紀,一米七,八左右的個子,一頭黑發,滿面笑容,端著碗正在吃飯,說:“陳書記不在,你找他有啥事?”我猜他就是陳忠實,早就想見見這位仰慕已久的老兄,今天碰到,豈能錯過。便說陳書記不在了找你行不?他趕忙說行么行么,快進來坐。隨他進屋后,接過他遞過來的茶水。我說明來意,說了“酸棗接大棗”的“重要意義”他笑笑說,事是個好事,不過也不容易,雖說嫁接樹不要錢,都是在崖畔塄坎上的酸棗刺上嫁接,好接難管理。村里的娃娃都是“結個棗等不得紅”早早就給你嗑(打)了。不過這也是你的工作,等陳書記回來我把你來的事跟他說說,好重視起來。我說謝謝陳主任,公事咱就說到這兒,咱們聊聊閑話,他就問,你家是哪兒的,我說“洪慶”,他說洪慶有我的好多同學,你知道不?我說請講,他說有個李作民是我三十四中高中同學,蘇民生,蘇景忠,蘇景孝幾個是我三十六中初中同學,還有毛志強,唐天斌,胡高繼等。我笑了:前面幾個人都是俺村的而且在一個隊,蘇民生是我親哥,景忠景孝都是我的堂兄。其他幾位都是洪慶臨村的。我說,為了看你的大作,《陜西文藝》從創刊開始,我就一期不落的都買。……他說文學是個苦差事,要勤動筆。就這樣我們談文學,談人生,一直聊到下午伍點下班才告辭。

(三)拜訪陳忠實

好友李老三也愛好文學,聽說我認識陳忠實,要我帶他見見陳老師。

一九七八年春節初上的一個星期天,估計陳老師這天不上班,還沒過十五呢。我和老三提了兩瓶秦川大曲,兩包點心,騎著二八加重紅旗自行車,過了備戰橋,沿著灞河南岸大堤向東,來到毛西公社西蔣村陳家,忠實兄正在和他的連襟,時任洪慶公社武裝部長的王宏季喝酒。見我們來到,非常高興,連忙讓座,我把老三介紹給陳老師,說明來意,忠實兄高興的說,來了好,先坐下,咱們邊喝邊聊,說著讓嫂子加了兩個菜,我們就圍著一張小桌坐下喝酒,老三初來人生,說話少。忠實兄拿了一只小茶杯倒了一杯酒遞給我說,“小蘇喝”,我說太多了,他笑著說不多,“我知道你能喝這是那好酒‘’。我知道他激我呢,其實他就沒和我喝過酒。我說啥好酒,他說“散西風”,說罷仰頭大笑,我知道其實就是當時流行的散裝酒,不過味道還不錯,雖然是散酒,卻是真正的糧食酒。(不像現在包裝好,勾兌的多。)王部長給我們講了一個笑話,說灞河對岸(藍田華胥)的風俗,娶媳婦耍新郎耍的厲害,全憑男方作伴的(伴郎)給解圍呢。去年他村一家娶媳婦就是河對岸的姑娘。做伴的知道這個情況,是個老油條,那天去他提前就把褲子口袋剪了,里面不穿內褲。迎親那天,新娘的一伙兒閨蜜圍著新郎要糖吃,做伴的在旁邊抓了一把糖向空中一撇,那一伙閨蜜就擰過身圍著做伴的要糖,做伴的說沒有了,散完了,不信你在我身上掏。果然就有一位潑辣的女子,伸手就在伴郎褲子口袋掏,不曾想一下摸到大腿根兒。登時羞得粉面通紅,拔出手一句話不說就往人背后鉆……王部長還沒說完,大家就哄堂大笑,忠實兄說,紅季,這大概是你編的。王部長說,是真的。

那天以后,老三還去過陳老師那里幾回,可忙于生活,最終還是沒有走上文學的道路。

(四)陳忠實在洪慶

一九七八年,西安市郊區大搞平地會戰運動,洪慶公社的平地會戰更是如火如荼的進行著,這一年夏天,受上級安排,陳忠實來到洪慶督導平地會戰兼采風,住在洪慶公社大院。我知道后前去看望忠實兄,那天是一個星期三的傍晚,天氣炎熱,電視臺有每周一期的“秦之聲”節目,負責放電視的同志,將公社會議室那臺十四吋的黑白電視機,搬出來放在院子里讓大家看。那天晚上播映的是肖若蘭,孟遏云,楊天易三位秦腔名家的“游龜山”里的一折“二堂獻杯”。陳老師由他房子搬了一個條凳,我們一塊坐著看。當田夫人唱到“漁大姐你不必羞容滿面,有老嬸我還要細問根源。”時,陳老師連聲贊嘆:“真好,不愧是把式,名家。你看孟遏云那一字一板,抑揚頓挫,越聽越有味。聲音清脆,哪像六十多的老人。”電視散場了,他說,小蘇,你先回,這兩天有空了去你家,看看老同學。

過了兩天,在我的陪同下,忠實兄來到我家,我給我哥蘇民生介紹后,他非常高興,他們是三十六中五五級一班同學,至今已有二十余年沒見面了,兩雙手緊緊地握在一起。忙命大嫂趕緊做飯。陳兄趕緊擋住:“我剛在公社吃過飯,這會兒沒事,讓西民引著來看看老同學。”咱們坐下諞一會兒。我趕忙端上茶,拿出大雁塔牌紙煙。陳兄不抽,自個兒抽他的工字牌黑棒子卷煙。兩位老同學一塊聊當年,聊文學,聊現實生活。海闊天空,好不熱鬧。我問,你寫那個青年書記的生活原型是誰,他說就是東李村的那個李某某。我說那我認得,那個人有些傲氣,見人待答不理地,他說,西民,你不要看那個人,組織能力強的很,一場籃球賽,眼看著他們村快輸了,他往旁邊一站,略加調整,場上局勢登時就扭轉過來了。“同篇里的天印,就是你寫的那個踢蹦騾子是誰?"我問,“那是何家街的一個隊長,你不認識"。我哥說,老同學聽說小說“無畏”對你有些影響,是真的嗎?“那年初,人民文學編輯部組織一個學習班,全國抽了八個人,咱陜西就是我,在北京住了不到一個月,回來寫的,算是交作業。七六年初發表,十月打倒四人幫,有人認為我是四人幫文藝黑線上的人,七七年,我在西影廠拍《渭水新歌》時,北京還來人調查我呢,那天我們幾位朋友在一塊私下諞到四人幫提倡的英雄人物“高大全”的模式,千人一面行不通。寫作的路上必然撞車。束縛作家的思路,那里能百花齊放。”隔壁就坐著北京來的人,聽到我們的講話,他們說能說這話,咋能是四人幫文藝黑線上的人。后來和我談話后,說陳忠實沒有問題。這事就過去了。”整整有兩個多小時,忠實兄告辭,要去看他三十四中的高中同學李作民。仍然是我領著。到了李作民家坐了一會兒天就快黑了,他說有時間了再來,晚上還有個會呢。就告辭了。

后來他讓我給作民帶了一本小說《心中的魔鬼》是印度的哪個作家寫的,我忘記了。薄薄的有一百多頁,作民看了,連連叫好,我卻怎么也看不進去。隔了一些日子,我去給陳老師還書,在當時的四開大的《西安日報》看到他寫的關于洪慶人民平地會戰的散文《熱騰騰的土地》。

(五)在灞橋辦文學講座

記不清是1980還是1981年,陳老師在擔任灞橋區文化館長時,文化館就在灞橋街道,陳老師就在那兒寫過一篇散文《灞橋漫步》,發表在陜西日報上。為了培養灞橋地區的業余作者,陳老師組織陜西省內的一些比較有名的青年作家有京夫,鄒志安,王蓬等舉辦了一期文學講座。連續講了三天。地方借用當年灞橋公社大門外東邊小院的二樓會議室。我去參加聽講的那天。記得先是禮泉的一臉瘦削的鄒志安講他寫的“哦,那匹小公馬“”的心得。完了是陜師大寫散文的美女作家李天芳講。李天芳說她小時候長得丑,嘴大,她奶奶說嘴大吃四方,有啥不好?主持人陳老師插嘴說,"現在不但吃四方,還吃省吃國呢‘’。引得聽講座的哄堂大笑……

第二天還有一天講座,由于有事沒有去聽成,心中為此一直懊悔不已。

后來在去灞橋的時候,我還常去文化館見陳老師。他就給我一些文學刊物看。他對我說,小蘇,搞文學是個苦差事,還要有經濟做后盾,不然的話,連生活都顧不住,還有心思寫?如果方便的話,我給你尋個社辦企業的事干著。由于種種原因,自己也沒有寫出東西來,就再也不好意思找陳老師了。此后再和陳老師沒有聯系,1994年《白鹿原》出版,他的同學李作民高興地說,“好,好好好,忠實的長篇出來了,終于了了他的夙愿,可以有一本磚頭厚的書當枕頭了”。

(六)尾聲

直到2011年,在電工路陽光小區文友楊牧之兄家里說閑話,楊兄說,西民我領你見一個人,我說誰呀,楊兄說,陳忠實陳老師。我說,好,老熟人,多年不見了,也不知他人現在哪里?楊兄說,你們是熟人?那就更好了。他人現在石油學院住著,我給咱約時間。咱們一塊去。過了兩天我去楊兄家,楊兄說,我打電話給陳老師說帶一個朋友來見,沒有提你的名字,陳老師說這兩天人有病,形象不佳,省作協通知開會都沒去。我說,多少年都沒有聯系了,他一天要見多少人呢,早都忘記了。以后再說吧,誰知這就再沒有以后了。

2016年4月洪慶文化協會準備在洪慶山上舉辦一年一度的槐花詩會,4月29日上午我和路桄暢,劉炳南,馬士琦,雷煥性,張仙利等幾位協會負責人,來到百花嶺墨玉河農家樂,為明天的槐花詩會作準備工作,還應該到的韓懷仁韓老師遲遲不見到,一問,路桄暢會長才說,陳老師家里人打來電話,陳老師病危,韓老師一個早就就去了醫院。果然一會兒韓老師的電話說陳老師不在了。大家心里都非常沉重。為灞橋人民失去一位著名的作家,我們失去一位崇敬的文學師友而惋惜默哀。

5月5日是陳忠實老師告別儀式,為了表達對陳老師的崇敬,也為了見證一下這個重要的歷史場面,我和韓懷仁教授,東侯村宋建祥兄弟乘他村端來開的車,一行四人早上五時就出發,來到位于長安炮里原的西安市殯儀館。天才亮,院子已是人聲鼎沸,掛滿了挽帳挽聯以及悼念陳老師的詩詞書法作品。《陜西日報》出了特大號外免費發放,介紹陳忠實老師的作品和生平。(我拿了好多份,準備回來給大家散呢。忙著拍照,讓建祥拿著,誰知他也忙著觀看,放在旁邊的石凳上被別人拿走了。實在可惜。)吊唁大廳更是摩肩接踵,擠擠挨挨,門口許多保安,警察維持著秩序。我們好不容易排隊才擠進大廳,會場前面擺滿了各級領導送的花圈,習近平,李克強等中央領導的花圈擺在最前面,依次是省市領導的花圈。人多我們擠不到前面去,看不到陳老師的遺容,只聽說果然是枕著一本嶄新的白鹿原作枕頭。我們默默地鞠了三個躬,離開了大廳。

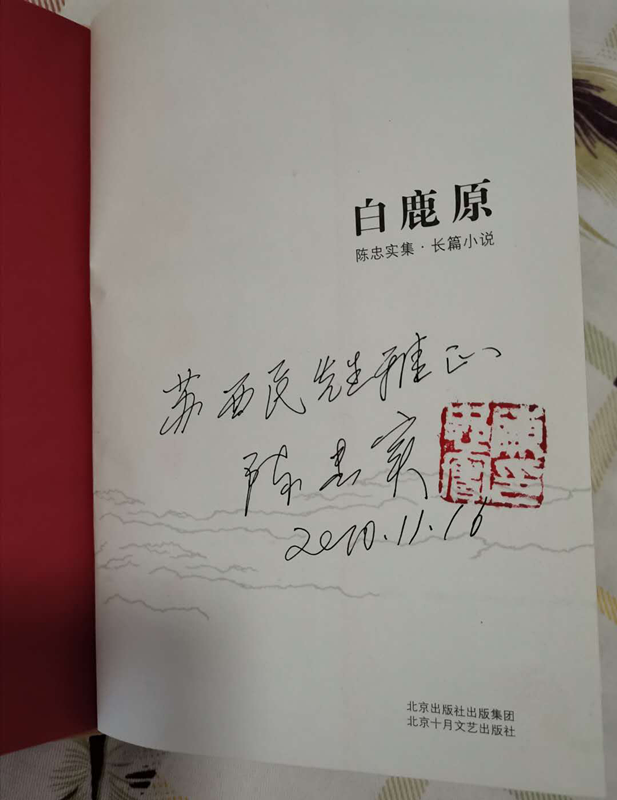

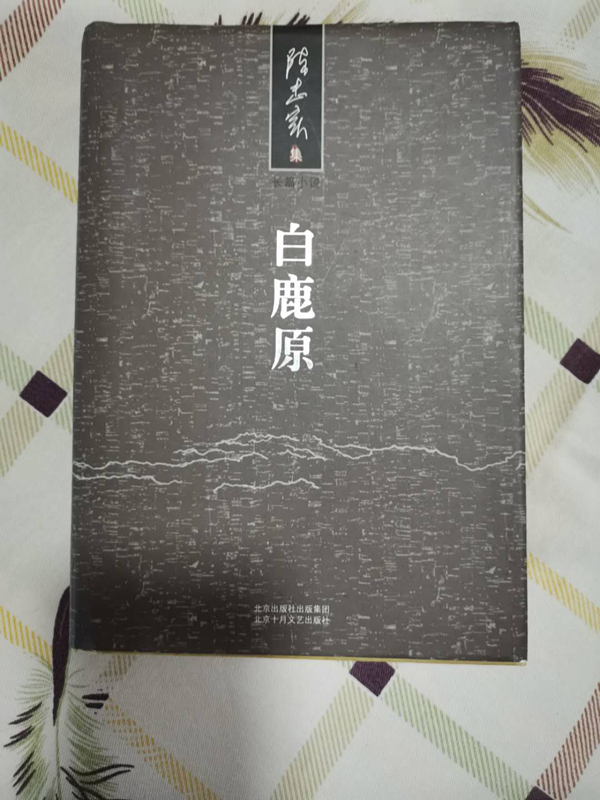

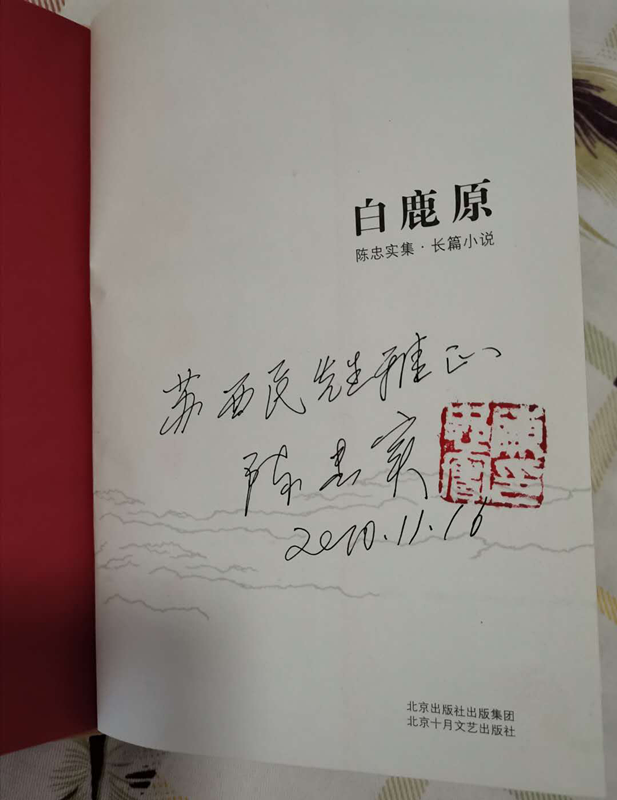

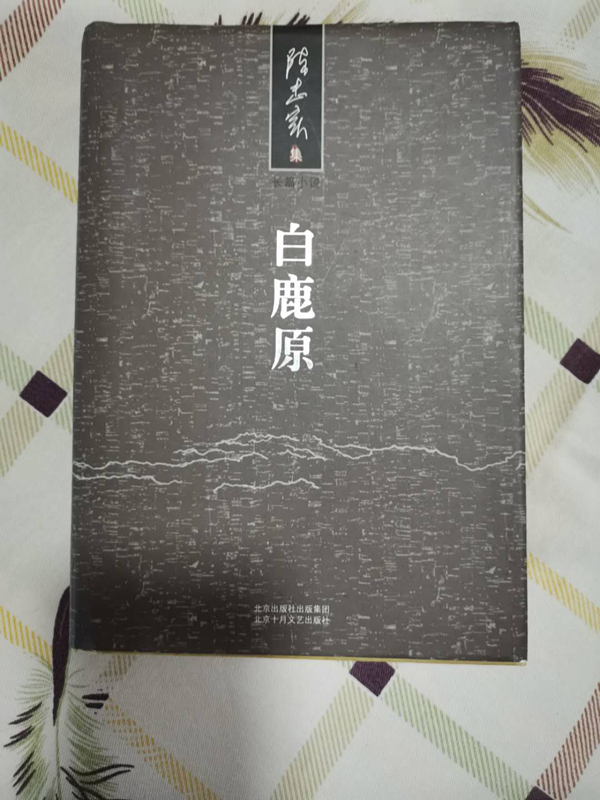

我侄女軍利是個有心人,和陳老師的妹妹住在同一座樓上,2010年《白鹿原》再版發行,她特意買了兩本精裝本,托陳老師的妹妹帶給陳忠實老師簽名留念,給我的一本扉頁上面,陳老師用鋼筆流暢的寫著“蘇西民先生雅正 陳忠實 2010.11.16.”并蓋上一枚朱紅色篆書“陳忠實印”,誰知這成為了我一輩子的珍藏。

(蘇西民 2020年4月25日于馨苑)

位客人

位客人