|

熱播劇《裝臺》中那些說了沒演的銅川事

文字:銅川方舟

電視連續劇《裝臺》 正在中央電視臺綜合頻道、芒果衛視熱播,這部年末大劇,豆瓣評分8.4,播放量超過兩億,好評不斷。

在23集中,河南虎嘯豫劇團要到西安演出,找順子搭臺,末了,還要到銅川看一看。這里只提到銅川的地名,并沒有說為什么要到銅川來演出,給許多不知道銅川的觀眾留下一點懸念。

那么,河南豫劇團為什么要來銅川演出呢?銅川又是一座怎樣的城市?

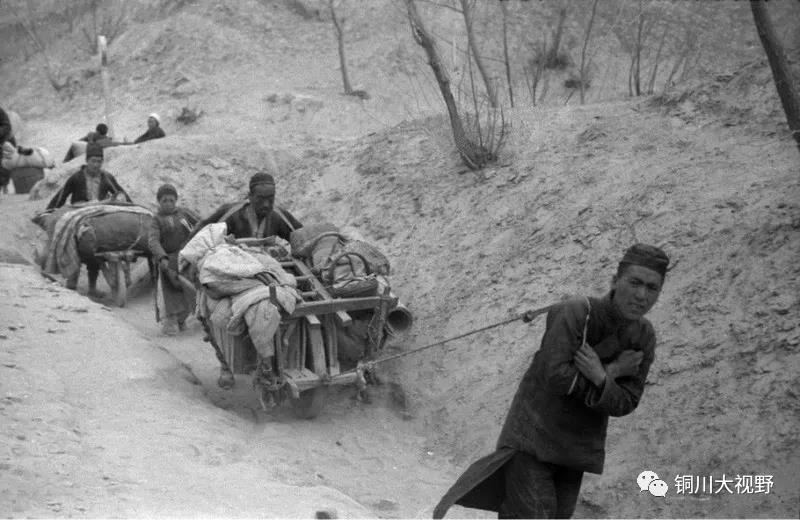

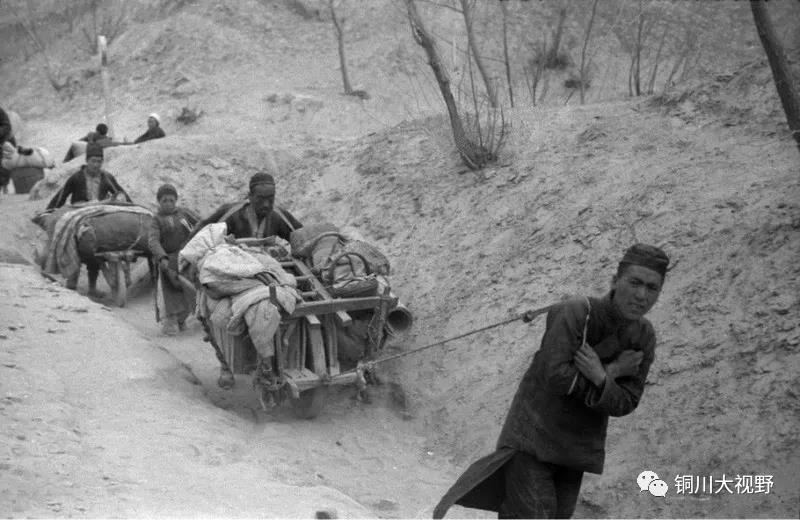

1937年,“七七盧溝橋事變”爆發,中國全面進入抗日戰爭時期。日本侵略中國,河南相繼淪陷。在此期間,許多河南人背井離鄉,沿隴海鐵路線逃荒進入陜西。

省會城市西安,聚集了很多從河南逃荒至此的河南人,他們把這里作為中轉和落腳地,在西安道北形成一個河南人的聚集地。當時隴海鐵路終點在寶雞,寶雞成為河南人在陜西的一個落腳點。銅川因為隴海鐵路沿線城市用煤緊缺,修建了隴海鐵路的第一條運煤支線鐵路咸同線,銅川煤炭有力支持了中國人民抗日戰爭的偉大事業。咸同線的開通為河南人進入銅川創造了便利條件。當時的銅川,全同官縣僅有5萬多人,煤炭開采,需要大量煤礦工人,礦區成了河南人最集中的地方。據民國30年縣志載,當時在銅川的河南籍人士有3000多人。

初來銅川的河南難民大多臨時安居在“七里鋪”與礦區和公路兩旁的山坡上,也就是現在銅川老區沿線。河南人吃苦耐勞,不求安逸,只求安身,性格豪爽,喜歡抱團,只要一人安身,便會有許多河南人來此投親靠友,很快在周圍形成一個河南人的居住圈,河南方言在銅川隨處可見。

如果說抗日戰爭時期,銅川地下煤炭資源的開采為河南人創造了生存條件,那么說,新中國成立后,銅川煤炭的大規模開采,銅川建設則需要更多人來完成。許多河南人聽說銅川的情況,便托親訪友,舉家來到銅川,成為銅川大家族中的一員,這次河南人的大規模進入,不是逃荒,而是為了銅川的建設,在銅川的河南人帶來了河南人的飲食習慣,胡辣湯、油條、豆沫等河南小吃融進銅川小吃,同樣羊肉泡饃、面皮等陜西大眾飲食也融進河南人的生活。

河南人進入銅川不但給銅川帶來了河南飲食,也帶來了河南方言,河南戲曲。上世紀九十年代,銅川還開有鄭州到銅川、銅川到商丘的鐵路客運。至今,在銅川老區還是陜西話、河南話、普通話三種語言并行使用,而且很多人會在這三種話中自如變換頻道。

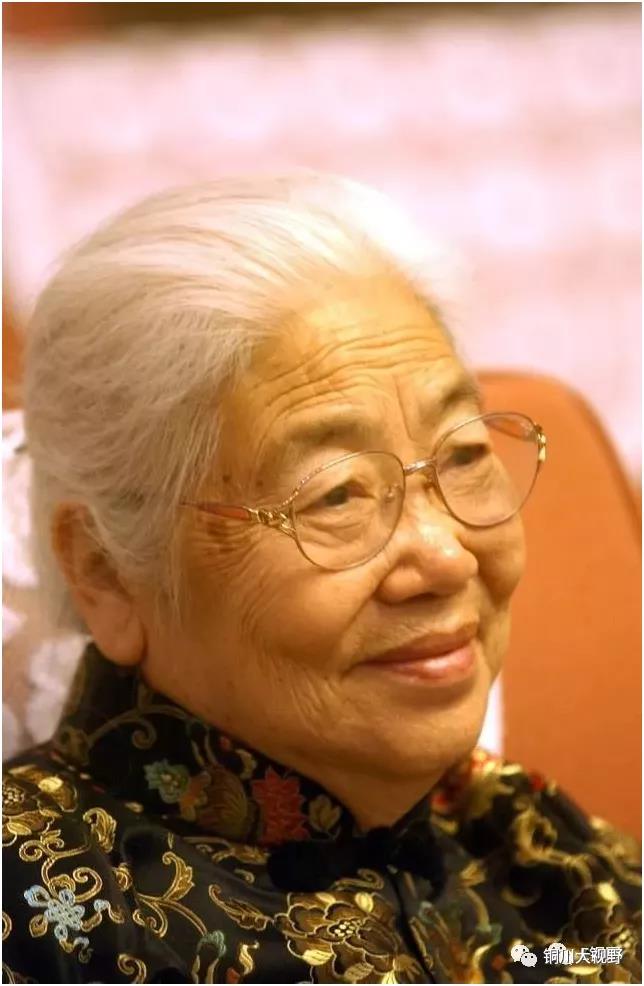

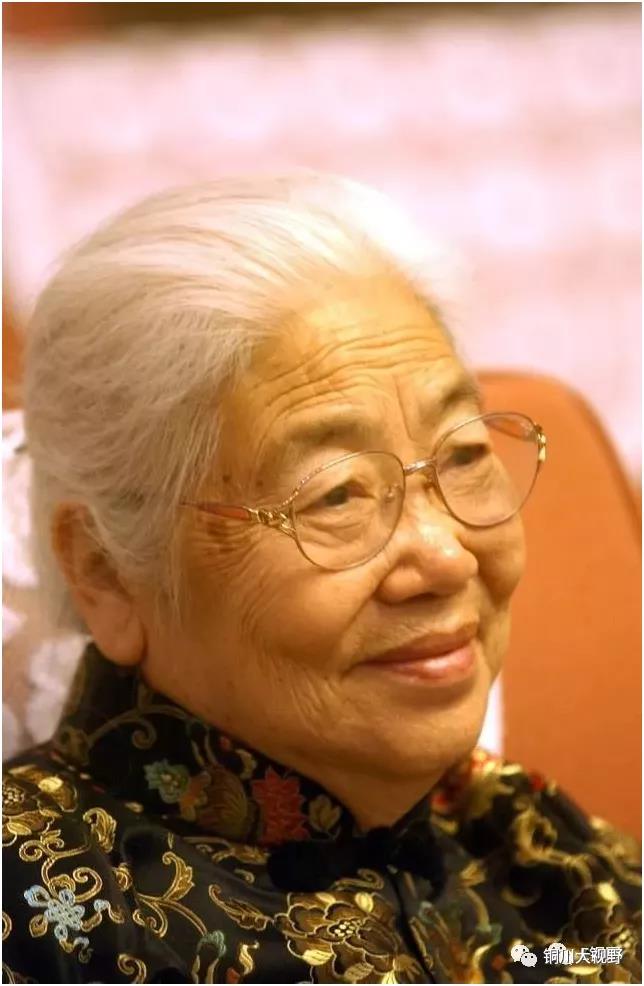

豫劇名家常香玉

抗日戰爭爆發后,河南大批豫劇藝人入陜。民國26年(1937)周海水帶豫劇太乙班入陜,民國27年常香玉率團抵達西安,民國29年樊粹庭率獅吼劇團從河南落戶西安。在熱播劇《裝臺》中也有這樣的臺詞,常香玉在西安唱豫劇,在河南火了的說法。50年代初期,在陜西的河南豫劇班社有樊粹庭領導的獅吼劇團,常香玉領導的香玉劇社,崔蘭田領導的藍光劇社,曹子道領導的民眾劇社,鞠午亭領導的雙興劇團等。

1956年豫劇老戲單 銅川市紅星豫劇團 祁蘭芳 李忠翠 趙蘭芝 劉愛芳 郭篤等陜西省第一屆戲劇觀摩演出大會演出《坐轎》《宇宙鋒》《鍘趙王》節目單

1951年,著名豫劇演員崔蘭田之妹崔蘭玉在西安組建豫聲劇社,1952年在銅川演出受到名界人士的歡迎。10月25日經銅川縣人民政府與劇社協商,改建為紅星劇團,后更名為銅川市豫劇團,團長黃月樓、黨義民,副團長趙一芝,指導員傅大儒、郝萬泉。

1956年豫劇老戲單 銅川市紅星豫劇團 祁蘭芳 李忠翠 趙蘭芝 劉愛芳 郭篤等陜西省第一屆戲劇觀摩演出大會演出《坐轎》《宇宙鋒》《鍘趙王》節目單

銅川豫劇團自成立以來先后排練經典劇目《秦雪梅吊孝》《黃鶴樓》《紅樓夜審》《大鬧天宮》《十八寡婦征南》《佘賽花》《包公碑》《唐知縣審誥命》《茶瓶計》《花木蘭》《秦香蓮》《孫思邈》和現代戲《朝陽溝》《馮玉萍》《康樂堡》等一百多出。著名演員有趙蘭英、靳新民、孟麗娜、宋淑青、趙華、雷玉娥、郭寶建、楊忠建、賈書杰、王耀華、鄭小娥等多人,奔赴礦區、企業、周邊城市演出,為河南人送去鄉音,為銅川人帶來別樣的劇中。

可以說,銅川也是陜西省豫劇愛好者較為集中的一個地區。正因為如此,熱播劇《裝臺》中才有到銅川演出一說,而且在現實中,上世紀,有多家河南劇團來銅川舉辦豫劇專場演出,受到銅川觀眾好評。

自古秦豫相連,在銅川的歷史上,河南人和銅川人始終有著一種千絲萬縷的聯系,據歷史記載早在唐代就有河南籍官員在同官任職,明代同官知縣留名者57人,河南籍者有七人,清代同官知縣77人,河南籍人士10人,明代河南籍知縣彭好古為官清廉,為民辦事,以致積勞成疾逝于任上,人們在檢查他的遺物時發現只有鋒銀四兩,這些錢無法將他安葬,更別說靈柩返回故里,同官力敏吏民為他的精神所感動,為他做了一副棺板,并將其靈柩運回故籍,并在縣城文明門為他建立了“彭公祠”,以示紀念。

銅川是一座移民城市,銅川的發展融入了銅川人和河南人的心血,有很多在銅川的河南人對我說,他們的祖籍雖然在河南,但卻很少回去,他們的家在銅川,銅川對他們來說感情更深,他們就是銅川人。如今的河南人已經和銅川這塊土地融為一體,銅川大約四分之一的人口都是河南人的后人。他們的工作身份也從最早集中于銅川煤礦到目前已遍布銅川各行各業,和居住在銅川的所有外省籍人士一樣,成為銅川城市不可缺少的一部分,他們的活力,勤奮努力的精神,和銅川人一起改變著銅川的今天和美好的明天。

|