在新中國成立后,我國面臨著一個比較棘手的問題:當時國內的仗都打完了,但為了應對各種各樣的戰爭,我國常備軍數量已經超過500萬人。于是在1950年,中央決定進行大裁軍,將全軍的總員額壓縮到了400萬人數。

如果不發生什么意外的話,這個人數還會再繼續壓縮下去,但隨即爆發的抗美援朝戰爭,卻讓一直在進行中的精簡整編工作戛然而止。而且隨著前線戰爭的吃緊,全軍人數甚至迅速擴充到600萬以上。

不過在朝鮮戰爭結束后,一切都歸于平靜,此時發展經濟才是重中之重,而我軍維持如此龐大的軍備確實很耗成本,于是從1952年開始到1958年,我國再進行了大大小小一共三次裁軍,到1958年年底結束,全軍總員額已經降至240萬。

不過裁軍看起來輕松,但真正處理起來卻不是那么簡單,畢竟當年國內經濟也不是很發達,工作崗位基本都處在飽和狀態。而被裁的并不只是簡簡單單的數字,而是活生生的人,數量如此龐大的人口,轉業后如何安置?毫無疑問是十分令國家頭疼的。

于是當時國家便號召軍隊的士兵,同時也包括軍官們,響應國家的號召,轉業到地方,到工廠里面去做工人,又或是到農場里去做農民。在緩解國家壓力的同時,還可以促進社會經濟發展,一舉兩得。

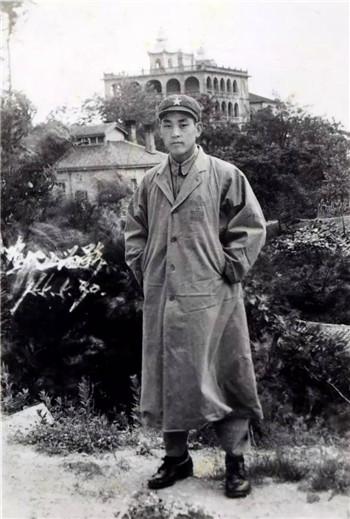

于是就是在這個時代背景下,有個老兵十分主動地響應了國家號召,他立即背起了行囊,走出了軍營,轉業到了地方安心當起了新中國需要的那股力量,這個人的名字叫做張文魁。

那么看到這里可能會有人問了,轉業的那么多人中,為何我們今天非要說他呢?其實理由很簡單,當時憑借著他的功績,若留在軍中的話,遠比去其他地方要更有發展,但為了國家,他卻仍然舍棄了自己本該潛力無限的未來,去了國家需要人去的地方。

也正是因為有他的帶頭作用,讓軍隊里的很多曾有怨言的人自此踏實下來。由于他的榜樣力量,以及他為國家所作出的貢獻,2019年10月,張文魁榮登《中國好人榜》,并獲得“敬業奉獻好人”獎。

張文魁生于1928年,是如今的長治市上黨區西池鄉南仙泉村人。

在他出生之前,其實他上面還有6個哥哥的,只是當時家里窮得看不起病,所以這些哥哥都早早夭折了。而更讓家庭雪上加霜的是,就連他的母親在生了他三天后也去世了。所以一直以來,整個家庭僅剩他與他的父親兩人相依為命。

沒過多久,日寇發動了侵華戰爭,在日軍的鐵蹄之下,整個華北都陷入到了戰火當中,而他所在的家鄉山西長治也很快淪陷了。

眾所周知,山西是煤都,而日寇占領了他的家鄉之后,自然不會荒廢這個優勢,于是將當地強壯的勞動力都強征到煤礦上去挖煤以供日軍軍需。

后來張文魁的父親因為一點小事與看礦的日本兵起了沖突,結果日本兵不分輕重地把他打了一頓,就此落下了殘疾。看著父親落下的殘疾,再看到身邊的父老鄉親都飽受日寇的殘害,張文魁的內心十分憤恨,他的心中也暗暗發誓:這個仇無論如何一定要報!

1945年6月,此時的日寇已經日薄西山,畢竟距離其投降也不過只有數月,但他們并不甘心失敗,仍要做著殊死抵抗,他們以碉堡為據點,繼續打擊著周圍的抗日武裝勢力。

而此時的張文魁年方17,正是意氣風發之際,他帶著滿腔抱負義無反顧地加入到了抗日民兵隊伍中去。很快,他便因為表現積極、做事認真被提拔為民兵隊長。

——他帶領著由鄉親們所組織起來的民兵隊伍,奔走于各處抗日戰場之上,或是正面掩護正規軍作戰,又或是在敵后送糧食、救傷員、挖戰壕等等。總之哪里有需要,他就帶著自己的隊伍出現在哪里,提供他所能貢獻的所有能量。

1947年,此時正處在解放戰爭的焦灼階段,而張文魁所在老家恰好在這個時候來了解放軍,他們是來招募新兵的,而且這次一招完,就得立即遠赴前線。

這時的張文魁已經是一名優秀的共產黨員了,而身為黨員自然要響應國家號召,起到模范作用,于是他挨家挨戶去動員曾經手下的民兵隊戰士們,鼓勵他們入伍參軍,為國家出力。在他的動員之下,村里有六位年輕人參加了解放軍的隊伍。

張文魁帶來的六位年輕人,解放軍照單全收,但對于他這個曾經的民兵隊長,解放軍的招募人員卻拒絕了。理由也很簡單:他家中就剩他和他的父親,而且父親還是殘疾,家里需要他這個頂梁柱。

不過張文魁卻很倔強,他表示自己一定要參加解放軍,于是部隊里還專門派人前去給他做思想工作,告訴他:“你是獨子,父親又是殘疾,家里人需要照顧,就不要去參軍了,在村里帶領民兵一樣是干革命。”

但他卻寧死不答應,招募士兵的解放軍干部也最終拗不過他,在無奈之下只能準許他參軍入伍。而在臨行之前,張文魁的父親還跟他語重心長地說道:“我自己能照顧自己,不用擔心,到是你啊,你當兵我不反對,但別開小差當逃兵跑回來給我丟人就行了……”

就這樣,張文魁就正式加入了晉冀魯豫軍區野戰軍第九縱隊,成為了該部隊一名光榮的解放軍戰士,他那傳奇的一生也就此拉開了序幕。

1948年,晉冀魯豫軍區野戰軍第九縱隊為了配合劉鄧大軍主力的千里躍進大別山行動,司令員秦基偉率領軍隊強渡黃河,挺進豫西。在這一場戰役中,張文魁所在的第九縱隊打得十分漂亮,幾乎是一路披荊斬棘連下十五座縣城,數月后便打到了鄭州城下。

不過鄭州可是個難啃的“硬骨頭”,當時的國民黨反動派依靠碉堡工事,抵抗得很是兇猛,雙方都是拼盡全力,咬緊牙關的在打,戰爭十分的膠著、激烈,一直打了兩個多月,鄭州才被打了下來。而張文魁所在的九縱27旅,在這場焦灼戰中表現得極為突出,據張文魁老先生晚年回憶:當時光俘虜便抓了上千人。

而在淮海戰役中,作為部隊里最為優秀的戰士之一,他還曾被抽調加入師部警衛團,維持首長的安全工作。總之,無論是作戰,還是做警衛工作,張文魁都十分認真、機警,而這一切軍隊領導們也都是看在眼里的。

在當時,解放軍雖然有炮兵,但炮兵的素質與國民黨相比較的話,在某些方面還是要差一些的,畢竟武器這玩意一直都在更新換代,尤其在戰爭時期,隨著軍隊對武器性能與需求的不斷提升,這種更新的頻率就更加快了。

而在當時打了勝仗后,我軍繳獲了很多新款的國軍大炮,但這些“新玩意”我們的炮兵幾乎見都沒見過,有些即便摸索摸索能湊合使用,但一旦壞了的話那就完全無能為力了。

這種大型武器若是用了一兩次,壞了便直接扔掉的話,毫無疑問是對資源的一種浪費。所以我們的炮兵也要學習一些大炮知識,做到不僅能使用,更要會修理。

自參軍后,張文魁一直得到領導重視,而且他的勤勉認真也是公認的,所以他臨危受命被軍隊安排派往鄭州,專門學習修理大炮。而他也正是從此時開始便一直跟大炮打交道,再也沒有離開過炮兵崗位。

1949年4月渡江戰役打響,當時張文魁身為炮兵,主要任務便是給江面打煙霧彈,給渡江的士兵做掩護,而當部隊渡過長江之后,炮兵則一直跟在后面,一路追著打,打完江西,就進福建,過了福建就打浙江,打完浙江,不久就要突到廣州。

這樣高負荷的作戰,其實對于身為炮兵的張文魁而言,是一個巨大的挑戰。

——畢竟當時的解放軍條件仍然十分惡劣,很多時候大炮都沒有卡車拉,甚至有時候居然連牛車、馬車都找不到。那該怎么辦呢?只好有人力勉強拉了,炮兵跟著軍隊千里追擊,還要拉著大炮,艱難程度可想而知。但他們還是撐了下來。

張文魁跟著部隊轉戰大江南北,他先后打過強渡黃河、挺進豫西、淮海戰役、渡江戰役這些大規模會戰,可以說是經驗豐富。但這并不是他的終點,因為在此之后,他還參與到了入云攻貴打四川,還有剿匪等各式各樣的戰爭中去。

1950年的時候,張文魁所在的部隊在四川休整了片刻,便北上參加抗美援朝去了。他們當時在1951年4月于丹東開完誓師大會,當天晚上便過了鴨綠江。第五次戰戰役,上甘嶺戰役他都有參加。

當時的張文魁是炮兵連一排副排長,由于炮彈是每隔五分鐘才打一發,因此張文魁有足夠多的空余時間,所以他和炮兵連的四十多個戰友一到孔隙就會給坑道里的戰士送物資。但這條路上一直被敵人用機槍封鎖,所以一路上幾乎都是犧牲戰友的尸體,極其危險。

張文魁后來回憶起朝鮮戰爭,頗有些傷感,他有些哽咽地說道:“和我一起當兵的死了有不少,后來到了朝鮮,老鄉好多都犧牲了,難受。”

在張文魁的眾多戰役中,朝鮮戰爭是他最為高光的時刻,他所在的十五軍也是整個抗美援朝中的模范軍隊,除了他之外,著名的抗美援朝烈士黃繼光與邱少云也同樣是出自十五軍的英雄。

戰爭結束后,論功行賞,他獲得了抗美援朝紀念獎章,還有和平萬歲紀念獎章。加上之前已經有的淮海戰役獎章,渡江戰役獎章,中南戰役獎章,西南戰役獎章,張文魁可以說是戰功卓越。

如此說來,其實我們說他身經百戰都是謙虛的說法。畢竟抗日戰爭,解放戰爭,抗美援朝戰爭,這些大大小小的戰役打下來,“百戰”感覺都是說少了。

1953年,抗美援朝戰爭已經接近尾聲了,雙方也都有停火的意愿,于是志愿軍挑選出那些歷經戰火的老兵們,把他們調回國內加以培育深造,而張文魁因為表現出色符合標準,所以被國家讓他提前結束戰斗,回國到軍校里面去學習。

只不過回到國內的張文魁卻一點都不踏實,他覺得戰友們還在前線搏殺,自己卻在平和的國內校園里散步,于心實在不安,于是再三請求要重回朝鮮前線,而組織也最終尊重了他的意愿,讓他重回前線,一直等到1954年5月他才回到祖國。

1958年,面對國家的轉業的號召,一直以來都是信任黨,自愿跟黨走的張文魁毫不猶豫地站了出來,他覺得自己是個黨員,就應該起到帶頭作用,什么名利在他那里完全都重要。

因此他主動回到了地方上,老老實實地做起了自己的本職工作,一開始他在廠里做工人,后來又去農場做農民。總之,張文魁覺得:只要國家需要他,自己做什么都可以,他就甘愿做那顆螺絲釘,國家叫他釘哪里,他就釘哪里,干什么不重要,重要的事能對國家做貢獻。

到了后來,也就是1959年9月,得知鄂西地區的丹江口市要新建大型的水利設施,需要大量人手,但礙于當時的交通問題,還有地質問題,那里的生活條件十分艱苦,因此很多人都不愿意去。

張文魁得知后,卻帶著自己的妻子,還有八個月大的女兒毅然決然地去了。而我們從他拖家帶口的表現中,也可以見識到這位老功勛的決心,畢竟他既然帶了家人前去,就已經有了長久在這里定居的打算。

而在到了丹江口之后,張文魁被安排到大壩的建設工地上干活,就這么干著,一直干到大壩竣工并投入使用。

——在丹江口市日子也的確是大家料想的那樣,張文魁拖家帶口住在油毛氈搭建的簡易棚子里,棚子頂大窟窿小洞,每到下雨的時候,外頭下大雨,屋里則到處漏雨。而他的女兒也因為環境問題,抵抗能力差,從小就經常生病。

但這些在張文魁看來都不是事,他沒有絲毫抱怨,一直都堅守在一線崗位上,只顧做好自己的本職工作,他的這種務實精神也讓其他工程建設者們十分敬佩,所以一直以來他在丹江口水利樞紐工程局都極其有威望。

1966年7月,張文魁在工作中突然遇到火災,于是他不顧阻攔與消防人員一起出警救火,但在這個過程中卻不幸出現了意外:他不小心從車上摔下來,腦部朝下,大腦受到撞擊,嚴重傷損。

當時的醫療條件還遠不如現在這么完善,面對如此嚴重的傷病,醫院雖盡力搶救,但卻對其能否醒過來完全沒有信心,于是提前通知了家屬朋友讓他們做好心理準備,而單位甚至連棺材都已經準備好了。

但好在“雖然鬼門關走一遭,閻王爺最后卻沒有收”,張文魁憑借著自己的意志力竟然挺了過來,不過這次意外也讓他留下了病根,語言表達與思維能力遠不如當初。

而他也知道自己現在的狀態無法勝任領導工作了,但他又不甘心就這樣退休,于是向上級主動要求辭去了領導職務,去做一些自己力所能及的普通工作,于是單位也順從他的意愿,讓他在丹江口工程局大禮堂做一些簡單的管理工作。

1983年9月,這位在工作崗位上摸爬滾打25年的老革命正式離休。

而在他轉業一直到離休,竟然完全沒跟人說起過自己的革命事跡,也沒有向組織提過任何要求,甚至自己所得的這一堆象征著榮譽的勛章也被他藏了起來,連妻女家人也都未曾見過一面,以至于家人只知道他當過兵,卻都不知道這位看起來默默無聞的老人,竟然是在戰場上立下此等功勛的大功臣。

一直等到2019年,此時距離他離開軍隊也已經61年了,丹江口市作協主席高飛與張文魁的女婿李令君聊起了張文魁,在得知其是退伍軍人后,便想了解一下這個老人的過去的一些經歷,便于自己接下來創作。

但張文魁就是不松口,而且整個家里也完全找不到有關他從過軍的一些證明材料。在出于無奈之下,他們只能“詐”一下張文魁,說是組織上需要對他這樣的退伍老兵作進一步登記,如果曾經獲得過勛章或者證書的話,也必須要拿出來證明一下。

老人聽到是組織要求的,立馬從舊柜子里麻溜地拿出一層布,而這層布正是朝鮮戰爭時期繳獲的美軍降落傘布,布里面則包裹著他多年戰爭以來所獲得的各式各樣的軍功章。自此珍藏61年的軍功章重現于世。

也從這時候開始,家人,鄰居,乃至整個社會才知道這個已經91歲,說話也不利索的平凡老人其實一點都不平凡。

如今的張文魁年事已高,受到腦部挫傷影響,記憶力也衰退得十分嚴重,很多東西都記不太清楚了,但那些過往的戰事,就像是刻畫在他腦子里一樣,他依然能把當年的波瀾壯闊的各場戰爭一一地給說出來,就好似這些事就發生在昨天一樣。

而且在后來記者采訪他的時候,他也依然能夠清晰地一字不差地唱出志愿軍戰歌。很多人對他曾有一個疑問,為什么他要保守秘密61年?而對此,他也有過相應的回答,即:“要兢兢業業搞工作,(戰友)他們都死了,我還在,我不能擺架子。”

“他是戰場上的勇士,也是扎根基層的英雄”,用這句話來評價他是再好不過了。

位客人

位客人