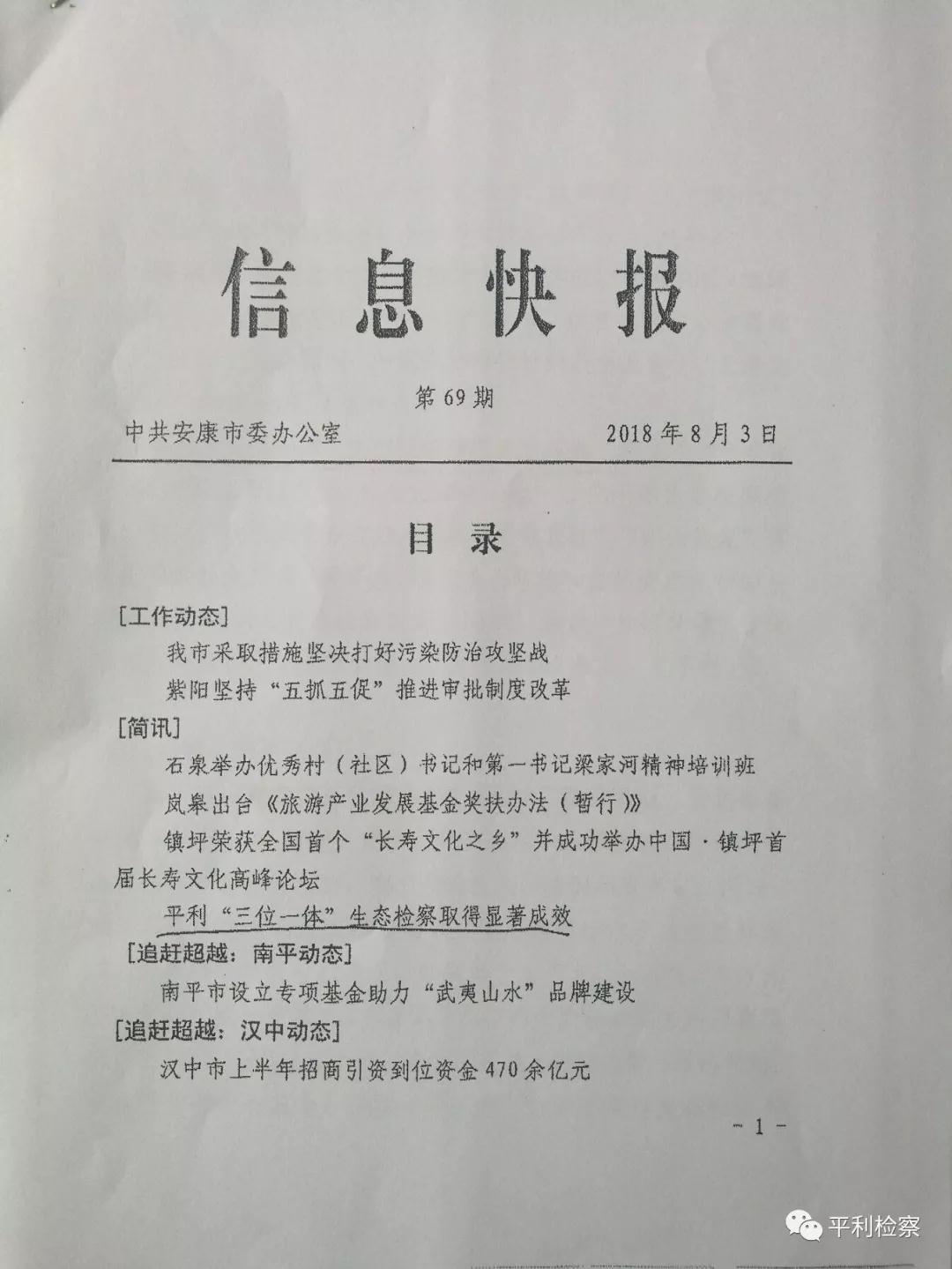

8月3日,安康市委辦《信息快報》第69期刊發《平利“三位一體”生態檢察取得顯著成效》簡訊。《信息快報》是安康市委辦編發的全市各級各部門以及各縣區重大工作動態、特色亮點工作經驗的信息專報,文字精煉,信息權威,是貫徹落實市委決策部署的情況反映。

檢察官深入偏遠鄉鎮宣傳環境保護政策

近年來,平利縣檢察機關立足檢察職能,堅持和踐行“兩山理念”,貫徹落實縣委“全面建設中國最美鄉村”決策部署,建立“專業化法律監督+恢復性司法實踐+社會化綜合治理”生態檢察模式,全面構建美麗鄉村的生態防護網,以實際行動詮釋檢察擔當,努力讓“美麗鄉村”天更藍、水更清、山更綠、環境更優美。

專業化法律監督

打出生態保護“組合拳”

平利檢察院提起公益訴訟案件開庭現場

2016年以來,平利縣檢察機關圍繞保護漢江安康段等重要河流生態環境、保護秦嶺(巴山)生態環境等兩個專項監督活動,充分履行檢察職能,聯合縣環保、水利部門共同研討平利縣壩河生態環境治理對策,發出檢察建議6份,均得到回復并整改;辦理了亂砍濫伐森林資源、濫開亂采砂石礦產、非法占用耕地資源、毒魚炸魚、違法排放污染物質等侵害生態環境資源類案件11件13人;受理生態環境和自然資源保護公益訴訟案件線索30余件,對有關行政機關發出督促履行職責檢察建議60件,相關部門接到后均認真地進行了整改。對怠于履行職責、檢察建議整改不到位的有關行政機關依法提起行政公益訴訟3件,人民法院支持了檢察機關全部訴訟請求。

同時,平利縣檢察機關以開展“破壞環境資源犯罪專項立案監督活動”為抓手,聯合農林、國土、環保、水利、公安等行政執法機關開展專項監督檢查。通過召開聯席會議、查閱登記臺賬、調取統計數據、查閱卷宗等摸排案件線索,對發現的以罰代刑、有案不立、有罪不究等問題發出檢察建議,督促行政執法部門及時向公安機關移送非法采礦類案件4件,監督公安機關立案2件,確保破壞生態環境犯罪行為得到及時有力查處。

恢復性司法實踐

修復最美鄉村“好生態”

檢察干警現場調查核實

為徹底改變以往“重懲罰輕修復”的簡單辦案模式,平利縣檢察機關及時總結辦案經驗,深入案發點開展走訪調研,聯合法院、林業、國土部門積極探索建立“補植復綠”、“礦山修復”生態修復機制,督促違法行為當事人補植杉木10000余株,修復土壤500余畝,以實際行動守護“美麗鄉村”的綠水青山藍天。

2017年5月,檢察機關在辦理洛河鎮謝某濫伐林木一案中,將法庭搬到了案發村莊,讓當地群眾旁聽了案件庭審。庭上公訴人依據法律規定和案件事實對被告人謝某進行了指證,被告人謝某當庭表示認罪悔罪,而旁聽群眾也接受了一次普法教育。該案結案時,檢察機關又運用“生態檢察”模式,督促被告人補植復綠,將濫伐的林木全部補栽,同時邀請林業部門和鎮村干部現場監督。

同樣,檢察機關在恢復性司法實踐上所取得的成效,通過公益訴訟也得到了很好體現。2017年年初,平利縣檢察院接到群眾舉報,某公司在未辦理用地審批手續的情況下,非法占用大面積集體茶園堆放棄渣石料、安置石料加工設備,破壞了耕地資源。經過實地調查,檢察機關發現群眾舉報的內容基本屬實,于是向該縣某局發出訴前檢察建議。該局回復稱,案件已移送公安機關處理。但檢察機關認為,涉案土地仍然處于受侵害狀態,某局存在未全面履行法定職責的情形,決定對該局提起行政公益訴訟,2017年11月17日,人民法院公開開庭審理了此案,并當庭宣判,支持了檢察機關的全部訴訟請求。不到兩周,涉案土地上的棄渣石料已被清運,集體茶園已達到可耕種狀態。

社會化綜合治理

擴大生態保護“朋友圈”

公益訴訟宣傳

“‘生態檢察’是一個綜合概念,不可能僅靠檢察院單打獨斗,必須依靠綜合治理。”平利縣檢察機關在實踐中得出經驗。

根據實際情況,該院逐漸探索出了一套“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障”的“生態檢察”模式,如根據平利轄區四大河流,聯合黨委政府、公安建立河道“河長+警長+檢察長”生態保護模式,織密水域保護責任;聯合環保、水利、國土、農林、公安等部門建立完善兩法銜接機制,深入推進“破壞生態環境資源犯罪案件專項立案監督”;聯合縣紀委、監察委出臺《關于建立案件線索雙向移送反饋機制的意見》,努力擴大生態保護的“朋友圈”。

同時,平利縣“生態檢察”工作得到了黨委、人大、政府的支持。2017年10月1日,縣人大常委會審議通過了《平利縣行政執法檢察監督工作實施辦法(試行)》;2018年2月6日上午,平利縣十八屆人大三次會議作出了《關于對黃洋河水資源生態保護治理的議案》的決議。當日下午,縣政府主要負責人就帶領有關部門負責人實地踏查了黃洋河大貴段流域水資源生態保護情況,要求采取綜合措施確保黃洋河“水清、河暢、岸綠、景美”的目標。2018年5月9日,平利縣委辦、縣政府辦聯合印發《支持檢察機關提起公益訴訟工作實施方案》,為開創公益訴訟新局面奠定堅實基礎。