|

朋友家承包了個魚池,為增加人氣,幾次邀請我去釣魚。我雖不擅長此道,但好意難卻,星期天便乘車前往。一到目的地,朋友便熱情的出來迎接,寒暄幾句后就即刻向魚池里撒了幾把魚餌,在靠近魚兒泛泡兒較多的岸邊撐起遮陽傘,架好支架,隨后遞給我一個長笛狀的,擰開后蓋兒便能根據需要自由伸縮的魚竿。拿著這根頗為高級的釣魚竿,我釣興全無,不知怎的卻想起了兒時自己制作的那跟釣魚竿。

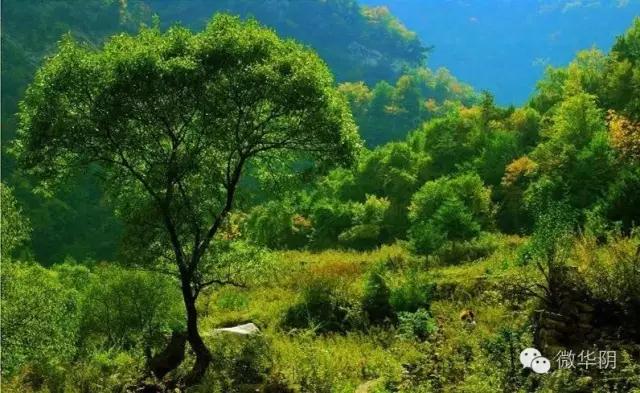

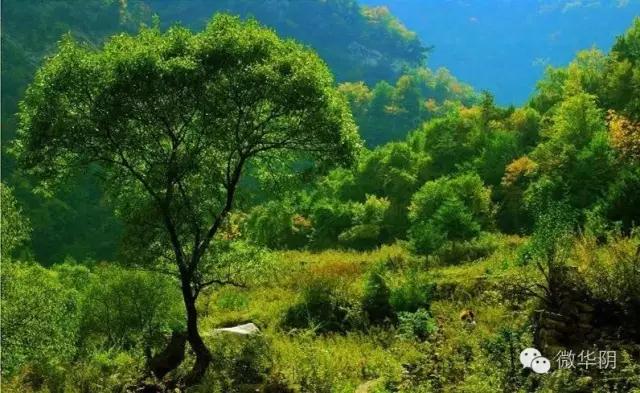

華陽,它是華陰市唯一的一個山區小鎮,也是我記得童年時的老家,較為貧窮。去過那兒的城里人這樣形容她:沒舞廳,沒影院,露天廁所不方便;林木盛,山石遍(多),羊腸小道彎又彎;不經意,鞋跟斷,沒事誰愿來這山溝轉?鄉親們大多靠種莊稼為生,農閑時采山藥貼補家用。因為氣候的原因,老家只能種玉米、土豆等少數幾樣作物(種小麥產量較低,很少有人種)。要吃小麥只能乘車或走出大山,用土豆等來交換,因而心靈手巧的母親們便運用智慧,創造了很多種土豆、玉米的吃法—土豆饃饃、土豆疙瘩、土豆糍粑、玉米面魚魚、玉米面攪團……令吃過它的城里人,贊不絕口。我至今還對這些吃食還念念不忘。

林木茂盛,自然一年三季山果不斷,知名字的,不知名字的,如暮春的羊奶奶,初夏的櫻桃,仲夏的榛子,初秋的松子、核桃,仲秋的山杏、楊桃、尖尖、五味子、木瓜……不但能充饑,而且給采摘它的人,特別是孩子帶來無限的快樂,大多時候他們采摘山果不是為充饑,而是為了那一份自我獲取勞動果實的快樂。

有山,自然有水。有水,自然有魚。老家的那條河自大夫峪經羅夫河匯入渭河。兒時,那條河水清魚多,是孩子們的樂土。放學后,或是暑假里,孩子們便會拿起魚竿,在她的身邊度過許多快樂的時光。由于年齡小,我和同村的小亮、狗剩仨只能屁顛屁顛地跟在幾個稍大一點兒的孩子身后,給他們當馬仔——挖蚯蚓(做魚餌用)或是端魚盆(瓶),期望他們大發慈悲之心,讓我們幾個摸摸那魚竿,體驗一下釣魚的樂趣。再怎么羨慕,他們也不肯讓我們仨摸他們的魚竿,總是給我們白眼。因為他們怕我們不小心將魚竿弄壞。不過,他們也并非很無情,每次釣完魚,我們仨都會有饋贈品——盡管只是一兩條在洗凈的瓦片或薄石片上烤焦的,灑著誘騙我們幾個從家里偷來的食鹽末兒的,不過一二寸長的小魚。現在回想起來,其實,我們所享受的是那種在一起釣魚、烤魚的樂趣,根本不在乎所分得的魚的多少。

那時候,他們的魚竿大多是一根木棍或細竹竿上綁一截縫衣線,線上掛一個大頭針做的魚鉤,最多再給魚鉤上端的線上纏幾小塊牙膏皮(便于魚鉤下沉)。稍高級一點的,便是在走街穿巷的貨郎擔那里買一根塑料(絲)做的帶有倒鉤(魚上鉤后不易脫)的魚線。在受了幾次白眼之后,我們三個決定自制一根魚竿。竿好辦,趁大人不注意,拿斧頭去山上砍一根筆直的,粗細長短合適的,沒有幾個枝節的木棍,截好,刮去皮,曬干,然后藏起來。魚線,也好辦,在裁縫鋪前撿拾些斷線連接起來,或是每人偷一截家里的縫衣線連接起來即可。魚鉤咋辦?那時,縫衣針可是家里縫衣服、納鞋墊的必需品,少一根是很容易被發現的!一個多星期過去了,魚鉤還沒有著落!!!終于有一天,在算計好父母下地暫時還不會回家的時候,我假裝肚子疼,向老師請假提前回家,偷了母親一根縫衣針,在煤油燈上(那時后,我們那兒還沒有通電,也很少有蠟燭,照明用煤油燈)燒紅,然后用母親納鞋底用的針線鉗子夾住,借助家門口的石凳折彎成魚鉤狀,因心里慌,加之彎魚鉤動作不熟練,還被燒紅的縫衣針尖燙傷了手。完事后,我顧不上受傷的手,匆匆收拾好“作案現場”,拿著魚鉤等在放學回家必經的路上等小亮、狗剩一起回家,以便向他們炫耀我的功勞,也用以向父母證明我沒有逃學。

竿,線,鉤,三部分有機結合,魚竿終于制作成功了!由于我的功勞最大,他兩一致決定魚竿歸我保管,萬歲!

不過,細心的母親還是發現她丟了一根縫衣針,也發現了我受傷的手。糟了,罪狀被揭穿了,證實了!我低下頭,不敢看母親。還好,母親急著拉我去鄰居家借燙傷藥涂抹受傷的手,并沒有太怎么責備我。事后,還讓父親將我做的魚鉤“美容”了一番。

后來離家求學,工作,早已不知將那根到魚竿扔到哪兒去了。現在老家也大變樣了,通了電,修了寬寬的柏油馬路,開發了山石資源,鄉親們的生活變富了,一切也都能跟得上“時代”了。不過,林木也不再那么茂盛了,山果也不再那么豐富了;河水也不再那么清澈了,魚兒也不再那么多了;即使有釣魚的孩子,也不再用那么“掉價”的魚竿了。

如果朋友再邀請我釣魚時,我一定給他講講我的那根釣魚竿的故事。人,不能遺忘過去!

圖片來源于網絡

|

位客人

位客人